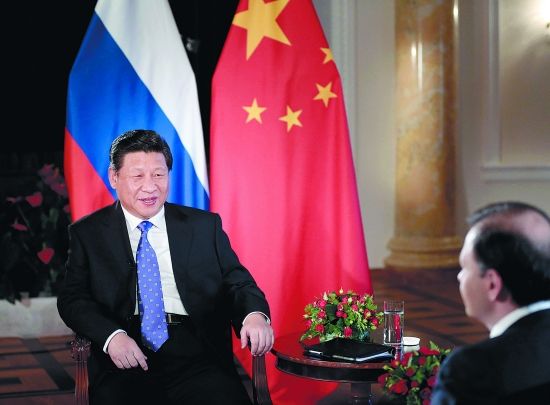

国家主席习近平在俄罗斯索契接受了俄罗斯电视台的专访时称,对于索契这座城市,习近平第一印象就是小说《钢铁是怎样炼成的》,因为这部小说就是作者奥斯特洛夫斯基在索契休养时创作的,“我年轻时多次读过《钢铁是怎样炼成的》这本小说。”对于俄罗斯文学,习近平在专访中还提到了很多俄语作家的名字,“我读过很多俄罗斯作家的作品,如克雷洛夫、普希金、果戈理、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、涅克拉索夫、车尔尼雪夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、肖洛霍夫,他们书中许多精彩章节和情节我都记得很清楚。”

这不是习近平主席第一次提到他熟悉的俄罗斯作家的名字,就在去年访问俄罗斯期间,习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲时,他特别提到:“我们这一代人读过很多俄罗斯文学经典,我年轻时就曾读过普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫、契诃夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、奥斯特洛夫斯基等文学巨匠的作品。”

对于习近平和他同时代的中国读者,俄语文学、苏联文学曾经是他们这一代人年轻时最重要的读物,是窥见欧洲文化和文明的狭小窗口。这一段阅读记忆使得他们对19世纪俄罗斯作家和苏联革命作家的作品及笔下人物如数家珍,从《战争与和平》、《初恋》到《铁流》、《钢铁是怎样炼成的》,从安娜·卡列尼娜到保尔·柯察金。早报记者发现,在一些读者见面会上,当俄罗斯作家面对上海读者的时候,当上海读者提起他们记忆中的苏联小说和小说人物时,这些俄罗斯作家反而对作品更为陌生。在某种程度上,通过阅读,这一代中国读者把这部分有限的俄罗斯文学和苏联文学,化作了自己的文学,这些拗口的名字跟贾宝玉、祥林嫂一样亲切。

但时代变了。现任上海外国语大学文学研究院院长郑体武亲历了中国读者阅读俄罗斯文学的热情和消退,其实也是文学在苏联到俄罗斯转型过程中的衰败和被冷落。1980年代,郑体武就在苏联留学,当时购买一套马雅可夫斯基的作品要凭票,印量达到1700万套。如今经常去俄罗斯的郑体武直接感受到了作家处境的艰难和文学阅读热情的下降。就算是名作家,他们的作品也很难出版,即便出版了稿费也少得可怜甚至没有稿费。曾经的作家群因为意识形态问题也分道扬镳,老死不相往来。1990年代,郑体武会骑着自行车去出版社推介他中意的俄罗斯文学,现在他说精力不济了,而且推介翻译俄罗斯文学的学者译者队伍也少了。“俄语文学,都去哪儿了?”

其实这并不代表现在的中国年轻读者不再阅读俄语文学,只是他们可选择的文学作品不再被局限在那几个种类。英美文学铺天盖地,再偏僻的法语文学在这里也能找到一些读者,西班牙语文学在马尔克斯等几位大师的影响下也在中国读者中扎根。19世纪伟大的俄罗斯文学,还被继续阅读,有谁会不喜欢普希金、屠格涅夫呢?在影视作品推动下,《安娜·卡列尼娜》、《战争与和平》等依然如雷贯耳;契诃夫作品虽然不是畅销书,但跟世界其他地方一样,在这里也有他的忠实读者。而现在年轻一辈的读者们更愿意去读阿赫玛托瓦、曼德施塔姆、茨维塔耶娃、巴别尔、布尔加科夫、帕斯捷尔纳克或者布罗茨基,读他们的诗歌、小说以及他们曾经遭受的苦难,更资深一点的文学读者会去读拉斯普京或者《鱼王》。

每年,在国内各个机构和媒体评选的年度好书里,经常会有一本俄语作品入围,虽然不再局限于小说。去年,《曼德施塔姆夫人回忆录》进入了多个年度好书的榜单,曼德施塔姆夫人娜杰日达自上世纪60年代初开始写作回忆录,一直写到去世。这部超越个人的回忆录,是对苦难一代作家诗人的历史见证。通过诗人曼德施塔姆的个人遭遇来折射俄国知识分子在20世纪的艰辛命运。再之前,《捍卫记忆:利季娅作品选》进入了多个年度好书榜单。再比如,去年底出版的《滨河街公寓》作品借小人物格列勃夫以求官心走学术路、终于在学术界混得风生水起的发家史,生动地刻画了苏联时代的世风时相。滨河街公寓当时为苏联的高干、学者和知名人士所建,代表了社会地位和物质享受,也成为主人公格列勃夫野心的象征。本书当年在苏联出版后,被解读为“反市侩小说”、“反特权小说”。它的作者尤里·特里丰诺夫的作品其实也一直在国内出版。正像郑体武说的,因为相关研究、翻译、推介队伍的缩小,更多的俄罗斯现当代作家诗人的作品没能在国内翻译出版和推广,他心中的当代伟大俄罗斯作家名单依然很长。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6