在小说《金瓶梅》中,曾不止一次地描写西门庆家中女眷们请来道姑或尼姑宣唱宝卷的情景,可见在明代中期,民间说唱文学“宝卷”已经发展并流行为当时社会上一种非常普遍的文艺娱乐活动。而其中提到的《黄氏女宝卷》,在上世纪80年代的甘肃酒泉农村各乡镇,仍然是念卷人必备,听卷人都很熟悉的卷本之一。2012年,由酒泉市肃州区非遗保护部门编纂、甘肃文化出版社出版发行的五卷本另类文学《酒泉宝卷》,将这本流传了近500年的宝卷收录了进去。

宝卷由在庙会或道场宣讲经文俗变而来,为了增加表现力和感染力,吸收了诗词戏曲、民歌小调的表达形式和表现手法。宝卷正如现今影视剧的脚本一样,有了它就有了宝卷文艺活动的一切保证。可以静心阅读,可以吟诵咏唱,更可以品悟批评。如果再有几个听众,捧卷者宣唱出来,那就是娱人悦人,寓教于乐。宝卷在流向街市里闾、村镇院落的过程中,题材又突破了讲经文的限制,广泛吸取了神话传说、民间故事、时事新闻等多方面的内容。创作者不再仅仅是少数有学问的僧职人员,一些民间的读书人也都积极地参与创作,当然也吸引了远乡僻壤里那些识文断字的宝卷爱好者吟哦自得,其卷本也因此流布传抄开来,从而也造成宝卷文本思想内容和艺术水准的参差不齐。

在明清以降的500多年里,宝卷携带着与生俱来的说教气息,成为漫长时代里无法忽略的民间文化生活事象。到了民国期间直至上世纪90年代初,传抄宣唱宝卷也仍然延续着。至今为止,全国流布传抄的卷本不下700余种,有印刷的,但手抄本占绝大多数。宝卷有极强的适应性,流布到哪里便自然地融入当地的方言与生活中,这又契合了所有民间文学共有的变异性特征,也是为什么一个卷名有许多个卷本的原因。也因此,宝卷就有了以地名统称的说法,如张掖宝卷、酒泉宝卷等。

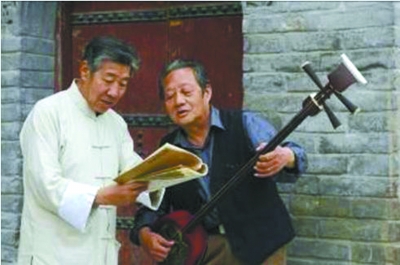

从网络文学了解到,2006年,河西宝卷入选首批国家级非遗名录。2007年,肃州区上坝镇营尔村农民乔玉安被命名为河西宝卷的国家级代表性传承人。经过肃州区非遗保护工作者对全区15个乡镇的普查,至2010年,能念卷、会念卷并收藏有卷本的都为60岁以上的老年男子。而听卷的人也都是中老年人,年轻人很少。年轻人纵然到场也不会逗留太长时间,更不会入情入景地体味宝卷的内容和意味了。但在喜爱宝卷的老年人当中,仍有一部分人一直坚持念卷并抄卷,且收藏有卷本,他们都是较为优秀的念卷人。

对于河西宝卷的保护工作,目前已完成了普查、建档、收集卷本、出版成书的工作任务。当下应特别注重的是传承人的培育上和相关理论研究,让宝卷以本色本真的面目呈现在世人面前。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6