车界预言:自动驾驶技术的前景与隐忧

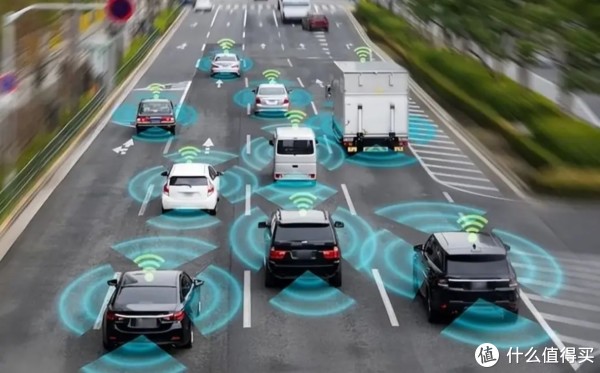

2025年,自动驾驶技术已从实验室走向规模化应用,但机遇与挑战并存,技术革新与社会争议交织,形成复杂的产业图景。

一、前景:重塑出行生态的三大驱动力

1. 市场规模与商业化突破

全球自动驾驶市场规模预计在2025年超过600亿美元,中国L2及以上辅助驾驶渗透率将达65%,2030年或突破90%。Momenta、小马智行等企业加速L4级Robotaxi落地,通过与奔驰、丰田等车企合作,推动技术从“试点”迈向“刚需”。

2. 技术跃迁与社会效益

激光雷达与AI算法融合显著提升感知能力,城市NOA(导航辅助驾驶)渗透率超50%,车辆空驶率降低40%,交通事故率有望减少90%。自动驾驶出租车平均等候时间仅为传统方式的一半,能源消耗优化30%,推动城市交通效率与环保水平双提升。

3. 政策与产业链协同

中国《智能网联汽车发展规划》、美国《自动驾驶法案》等政策加速技术落地,测试道路与法规框架逐步完善,车路协同基建成新焦点。

二、隐忧:技术、伦理与社会的三重挑战

1. 技术瓶颈尚未完全突破

传感器在雨雪天气下精度下降,激光雷达成本高企,算法在复杂场景(如紧急避让)中的决策可靠性仍存争议。特斯拉Autopilot等系统虽部分实现L3功能,但安全隐患频发,暴露技术长尾问题。

2. 伦理困境与法律真空

自动驾驶面临“电车难题”的道德抉择,事故责任归属尚无国际统一标准。中国两会提案频繁提及需修订《道路交通安全法》,明确L3/L4级责任划分,但立法滞后于技术发展。

3. 公众信任与接受度分化

哈佛大学研究显示超50%用户对无人驾驶安全性存疑,部分城市试点中误将广告牌识别为车辆的案例加剧担忧。同时,数据隐私、黑客攻击等风险亦制约普及进程。

结语:平衡创新与风险的关键十年

自动驾驶正经历从“技术验证”到“社会工程”的转型。未来需以数据驱动优化算法,以法规完善构建信任,以跨界合作弥合技术鸿沟。正如曹旭东所言:“安全是规模化的前提”,唯有攻克10倍于人类驾驶的安全阈值,才能真正开启智能出行新时代。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6