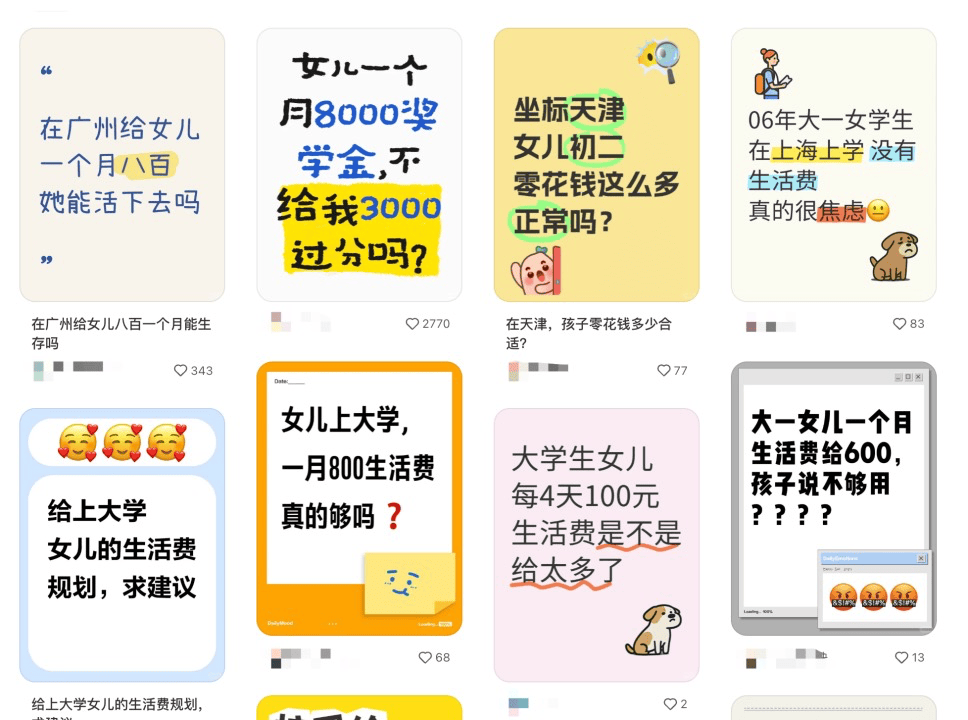

近期,一场关于大学生生活费应给予多少的讨论在网络上引起了广泛关注。这一看似简单的经济问题,实则折射出中产家庭在教育子女过程中的复杂情感与困惑。

姚梅,一位典型的中产母亲,面对女儿日益增长的生活费需求感到无所适从。大二开学仅一个月,女儿已多次要求追加生活费,总额甚至超过了许多初入职场的年轻人月薪。姚梅试图了解女儿的具体开销,却遭遇女儿的冷漠回应。直到学期末接到女儿辅导员的电话,得知女儿因频繁翘课追星而挂科,她才意识到问题的严重性。一番争执后,女儿情绪崩溃,指责父母“没钱别生孩子”,让姚梅心痛不已。

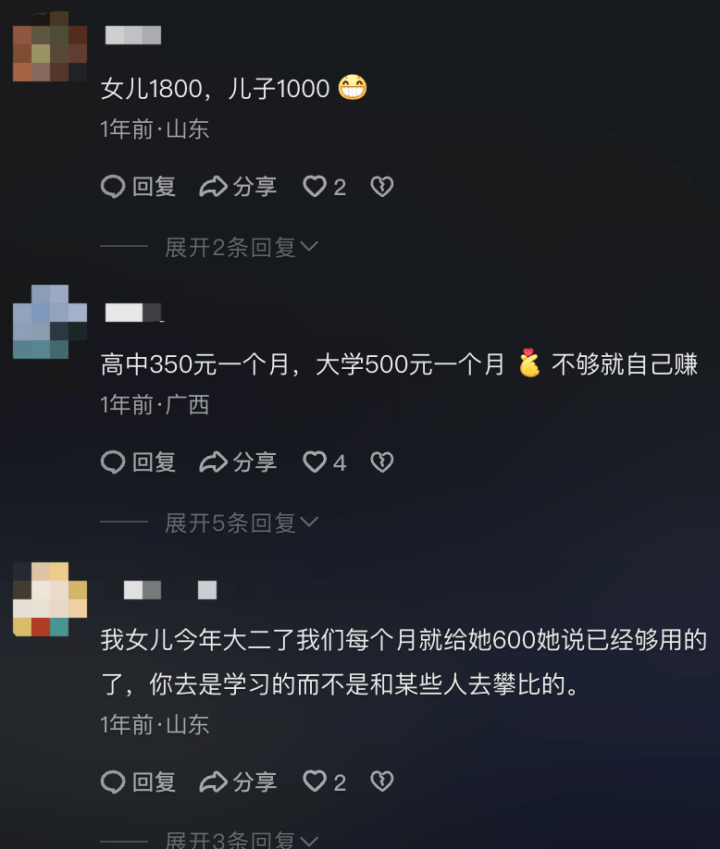

无独有偶,姜舜的故事则展现了另一种极端。作为中产家庭的独生子,他从小被灌输“吃苦是福”的观念,大学生活费被严格控制在每月八百元。这种“穷养”策略让他在大学期间倍感压力,性格也愈发内向。尽管家境并不拮据,父母却总以“起点差未必起不来”为由,鼓励他自给自足。姜舜在网上发帖求助,却陷入了更深的自我怀疑。

与此同时,冯岚一家则面临着中产返贫的困境。女儿在一线城市读书,高昂的学费和生活费让家庭开支捉襟见肘。冯岚为了支持女儿的教育,不得不削减家庭其他开支,甚至放弃了日常的皮肤管理和私教课程。然而,女儿却并未理解母亲的苦心,反而以各种理由索要更多生活费。一次偶然的机会,冯岚发现女儿存在过度消费和网贷行为,母女关系因此降至冰点。

这些案例背后,折射出的是中产家庭在教育子女过程中的普遍焦虑。一方面,他们希望子女能够过上比自己更好的生活,不惜倾尽所有进行教育投资;另一方面,他们又担心子女过于依赖物质享受,失去了奋斗的动力。这种矛盾心理导致他们在给予子女生活费时往往陷入两难境地。

更值得关注的是,这些家庭在教育子女时往往忽视了情感沟通的重要性。他们试图用物质补偿来弥补情感缺失,却未能意识到这种做法只会加剧子女的物欲和焦虑。在女儿追星、姜舜的“穷养”经历以及冯岚女儿的网贷行为中,我们都能看到这种教育方式的弊端。

事实上,给予子女多少生活费并不是问题的关键。关键在于父母是否能够与子女建立良好的沟通机制,理解他们的真实需求和心理状态。同时,父母也应该引导子女树立正确的消费观和价值观,让他们明白物质的满足并不能代替精神的成长和内心的充实。

在这场关于生活费的讨论中,我们看到了中产家庭在教育子女过程中的挣扎与困惑。但愿这场讨论能够成为一面镜子,让更多家庭反思自己的教育方式,找到更加适合子女的成长之路。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6