本文作者: 春梅狐狸

已出版《图解中国传统服饰》

这个内容可以算是《》的一个展开,也算是《》的一个延展。借“素纱襌衣”“马踏飞燕”以及“司母戊鼎”聊聊文物名字的那些事。

1

素纱“襌”衣又念错了!

起因依旧特别可笑,本来我觉得自己见惯了网上各路大神瞎科普“绫罗绸缎”,耐受度应该已经很高了,没想到这年头素纱襌(dān)衣都念不对的人也这么敢了。做出来的视频我还接连在抖音和小红书里刷到,属于平台推流推荐的那种(截止昨天修订稿件,该视频在小红书平台已有5.9万赞,抖音平台3.8万赞)。

(不会念襌的科普封面)

这好像也不算是什么新鲜事了,犹记得某位上淘宝XX节的卖汉服的商家(相关内容见《》),卖的得还是素纱襌衣理念的,在平台宣传视频里也是念不对。这都快成某种特色标记了,不仅是卖的和卖弄的不识字,推荐的和推流的平台们也很文盲。

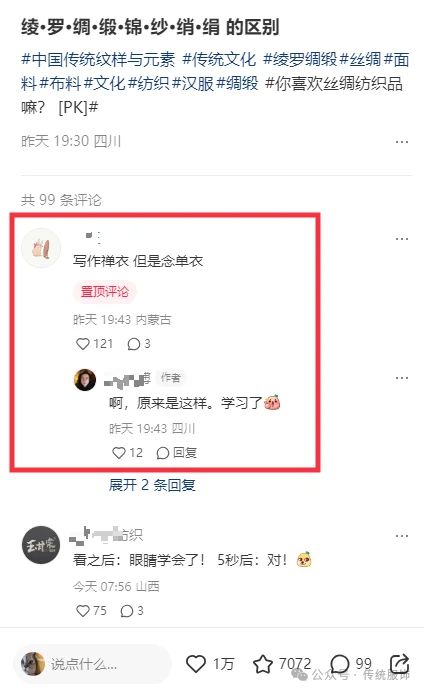

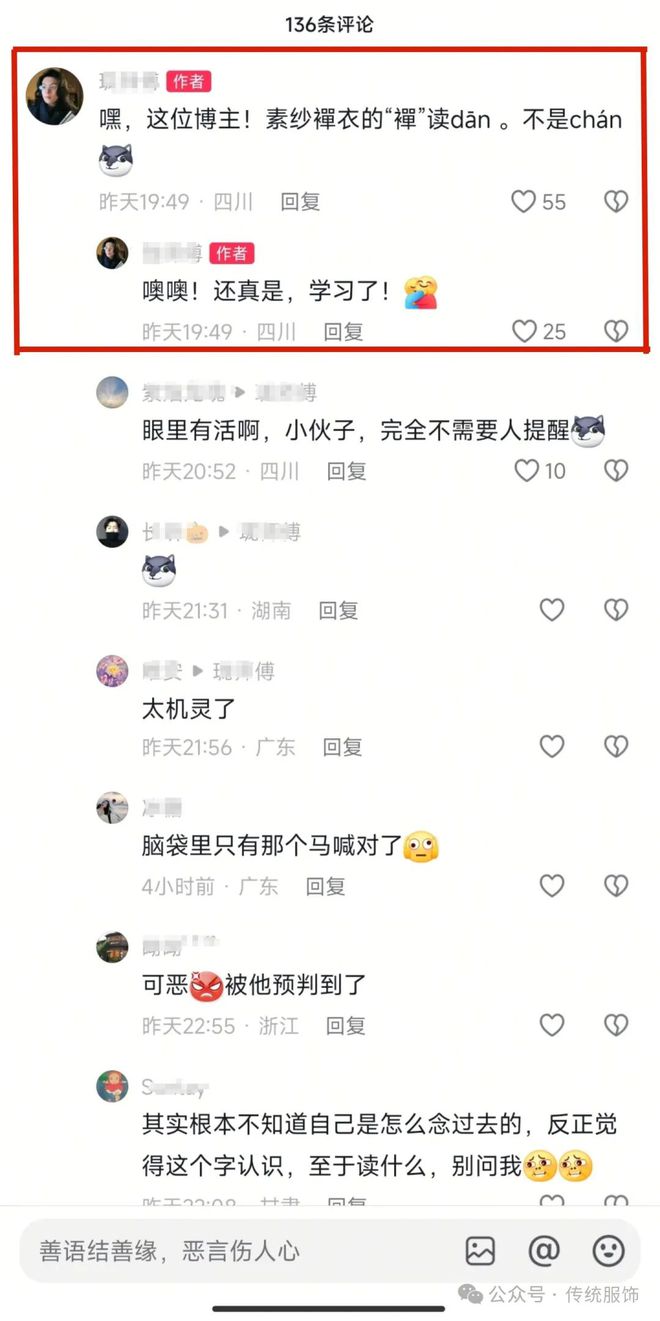

但这次更好笑的是,有人在小红书给那位博主纠正了,纠正内容更好笑,因为那人觉得是写作“禅(chán)”,念作“dān”(昨日修订稿件时发现已经撤掉这条置顶评论)。

(相关小红书视频评论图截图)

啊,怎么还给“禅”字又多出一个读音来了呢?那位博主也是很“友善”地接受指正,并且置顶了。真就是爆笑了,他们有种彼此“虚心”又彼此“空心”的CP感。

前面不是提到还有一个抖音平台吗?抖音显然就比较缺乏这样“有文化”的评论者,博主就打着时间差自己率先给自己纠正上了,收获一众好评。有种,虽然考试考砸了,但对着答案又都订正上了,这怎么不算100分呢!

(相关抖音视频评论图截图)

2

能给屡屡念错的素纱襌衣,

改个好念点的名字吗?

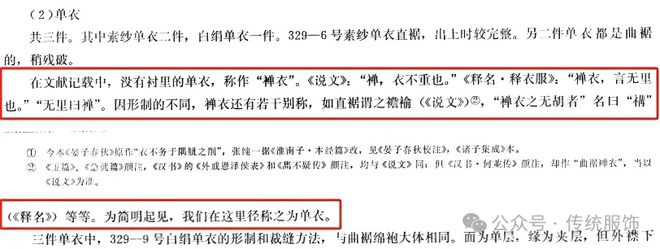

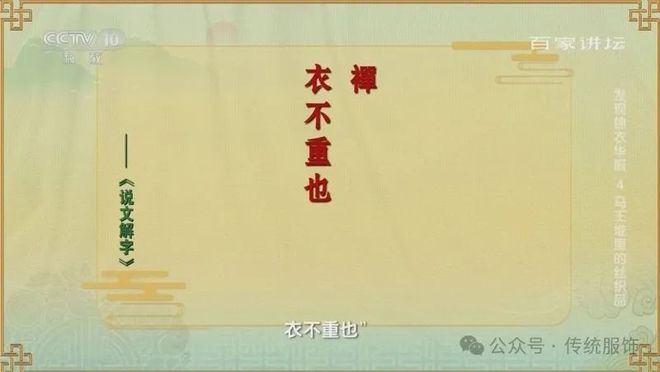

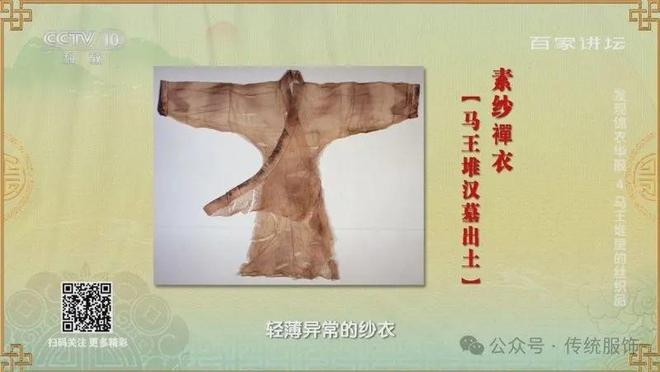

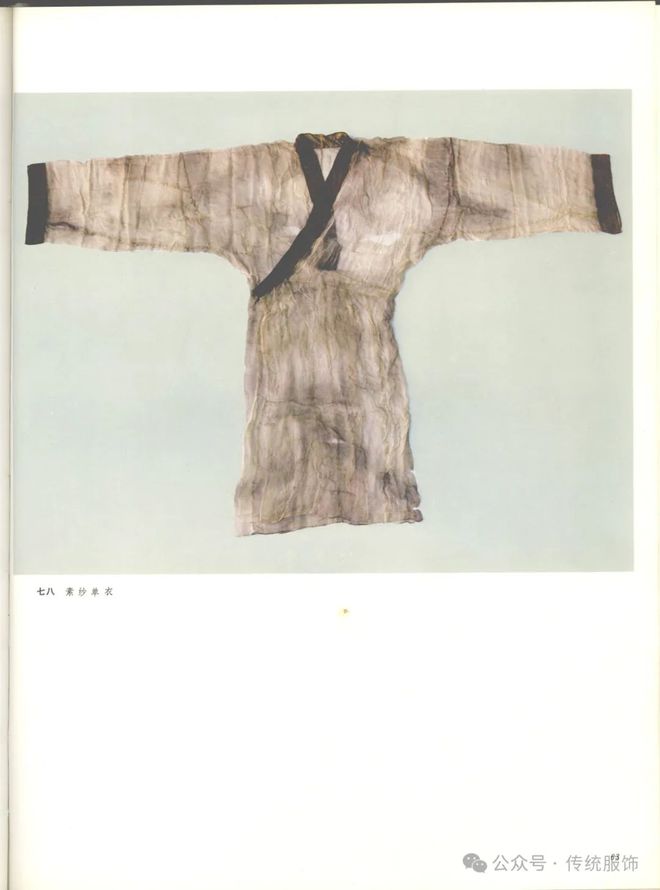

在《》里就提到过马王堆一号汉墓出土文物的几种命名方式。由于墓中出土了遣册,也就是记录随葬品的清单,所以能参照遣册名录的便尽量参照遣册,但也有一些对不上的,就尽量对照了相关文献中的记录。其中“素纱襌衣”就属于后者,参考了《说文》《释名·释衣服》里的记载,将出土中“没有衬里的单衣”命名为“襌衣”。

(图/《长沙马王堆一号汉墓》)

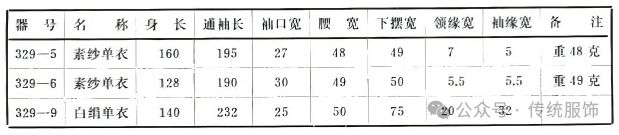

马王堆一号汉墓的单衣有三件,分两种,两件素纱单衣和一件白绢单衣。

(图/《长沙马王堆一号汉墓》)

这里的“素纱”和“白绢”都是从织物品种区分的,它们都是平纹织物。在对马王堆出土的平纹织物命名上可以看出参考文献的方法和缺憾之处。

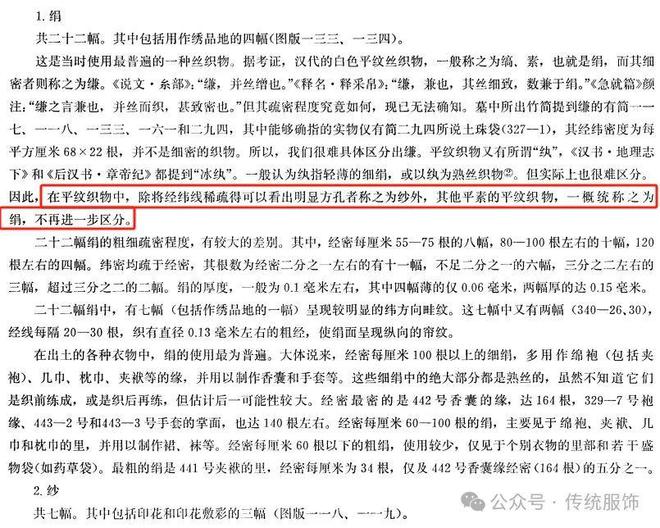

文献中记载的平纹织物名称有很多,报告里也提到“粗细疏密程度,有较大的差别”,但由于缺乏可量化的标准,“在平纹织物中,除将经纬线稀疏得可以看出明显方孔者称之为纱外,其他平素的平纹织物,一概统称之为绢,不再进一步区分”。

(图/《长沙马王堆一号汉墓》)

所以最终马王堆一号汉墓出土的平纹织物,只被粗略地分成“绢”和“纱”两种。这种分类命名虽然是参考了古代织物的名称,但又不是对马王堆汉墓当时人们对于这些织物命名的完全还原。

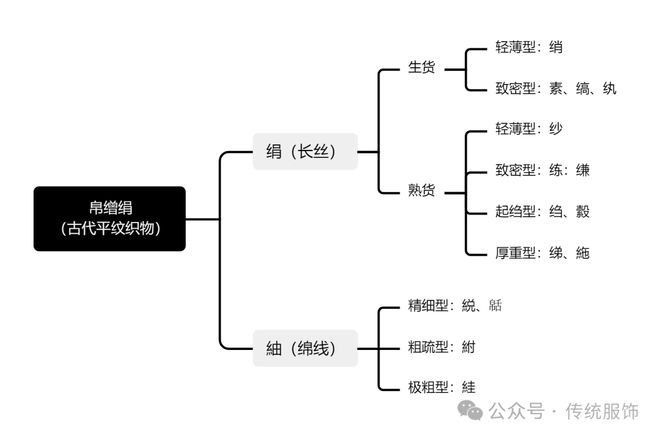

(古代平纹织物的分类,思维导图参考《中国丝绸艺术史》)

在这个大背景下,如果能在遣册中找到对应的条目,或者论证出更贴切实物的文献,“素纱襌衣”也是可以改名字的。尤其是像《说文》《释名》这样的参考文献年代都比较早,我们现在很多常用字当时都还没出现,在这个漫长的历史过程中汉语发生了许多变化,文献中提及说得一些字如今已是弃而不用的“死”字,有的在字义发生变化以后被其他字所取代了,在一些特定条件下换一种表达也是可以的。

早年的互联网的汉字字库和输入法都很局限,“襌(dān)”是很难被打出来或者在某些字体下不显示,用“褝(dān)”或“单”、甚至直接标注拼音的情况我都见过,大家也都能表示理解,因为这都是在理解“素纱襌衣”为何物、为何如此命名的情况下发生的。

(“襌”字在很多电脑字体中难以显示)

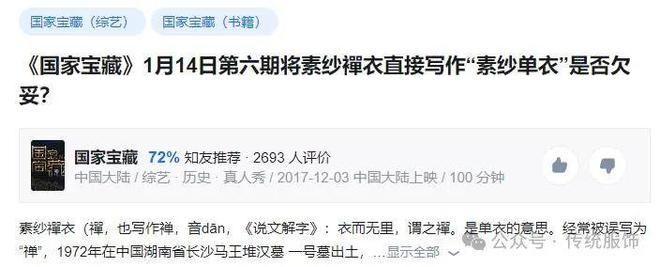

2018年的时候知乎还有人问《国家宝藏》里写“素纱单衣”是不是不妥?这其实完全是可以的,甚至在《长沙马王堆一号汉墓》发掘报告里也都是使用“素纱单衣”,而非“素纱襌衣”。

(图/知乎)

(图/《长沙马王堆一号汉墓》书页)

而“禅(chán/shàn)”的情况之所以是个笑话,因为这完全是一个文盲级别的错误,不仅没看清过原字,也没理解过文物的情况,甚至可以说,这么大名气的文物难道从来没在纪录片或新闻里听到别人念到过名字吗?(没听过,但是要科普又要卖货)

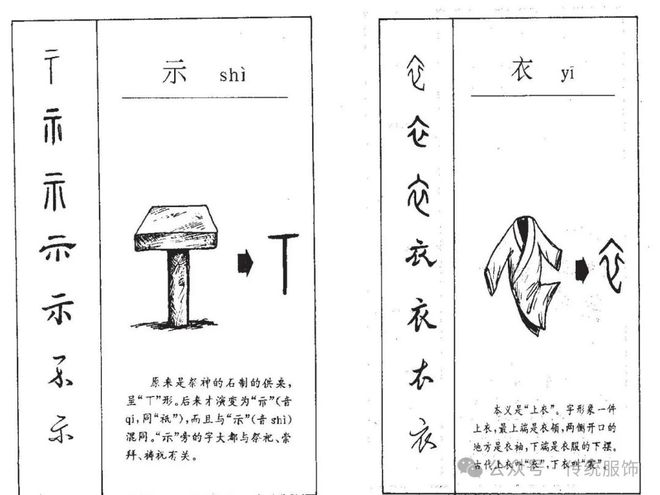

◀这个是禅(chán/shàn),偏旁为“礻”,“禪”是“禅”的繁体字

◀这个是襌(dān),素纱襌衣的“襌”,偏旁为“衤”,它没有简化字。早年有一些书会特意按照简化规则去给它专门做一个“衤单”字,但实际上并不存在这个字。

◀这个是“褝”,偏旁为“衤”,是日本简化汉字,这也是它早期比“襌”更容易打出来的原因。“褝”字在一些字体下会可能显示成“衤单”。

除了读音这个最外在的区别外,偏旁本身的差别也很大。尽管从外观看他们文字构件差别只是一个撇点笔画,但偏旁“礻”从“示”字,相关字多与祭祀有关,偏旁“衤”从“衣”字,相关字多与服饰有关。即便看不清也该猜对才是,而且这难道不是小学语文的内容吗?

(网络图片)

这种情况屡屡发生在“素纱襌衣”身上,除了它物红是非多、文盲硬要蹭以外,还在于文物的命名方式似乎悄然发生着改变。

3

文物改名的“花语”是…

手慢无?

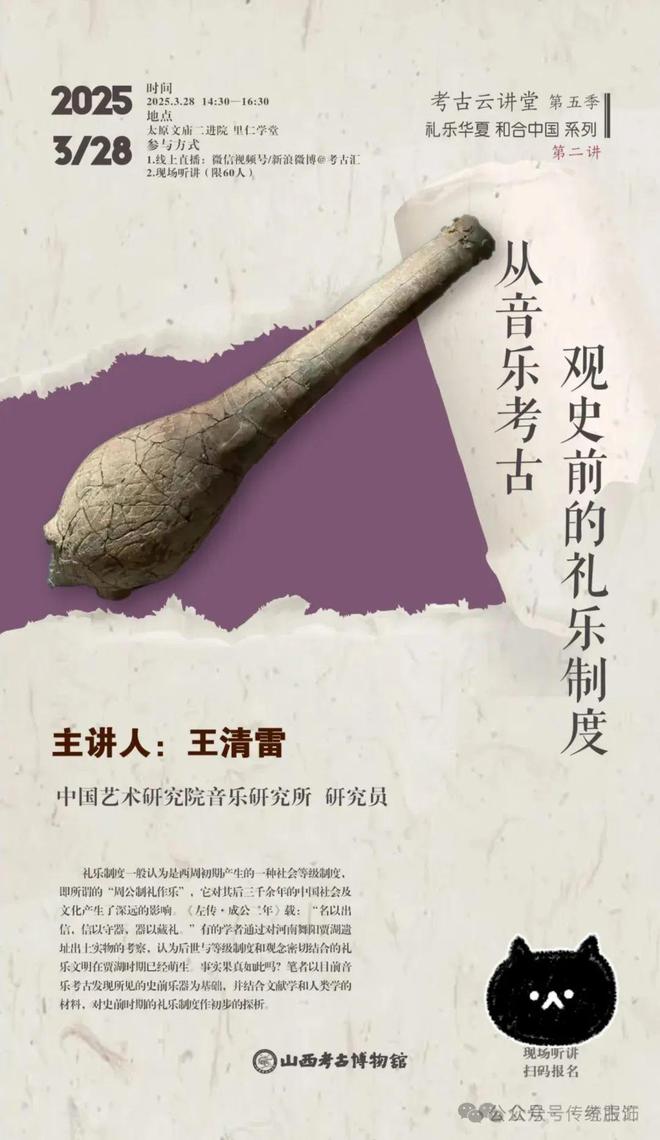

如果只有“素纱襌衣”念错了的笑话,是不值得我来写写一篇的,否则我这个号就成笑话合集了。刚好前阵子听了一个讲座,里面有个点我觉得和这件事,和月初那篇《》也可以互相映照着聊一下。

(讲座海报)

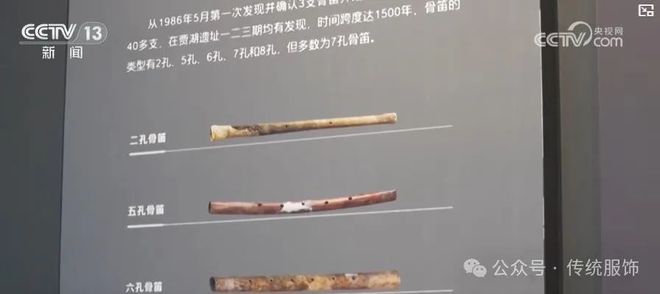

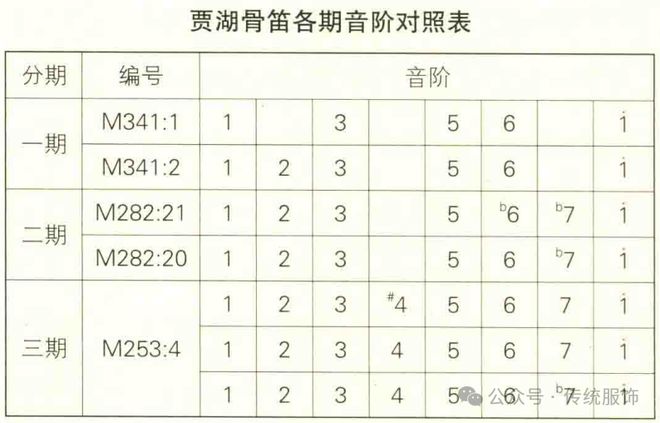

讲座了里面提到了音乐考古里非常著名的一件文物“贾湖骨笛”的命名问题。

(出土于贾湖遗址的骨笛)

(实际上贾湖骨笛出土的不是一件,是一批)

(图/《贾湖骨笛》)

我们现在基本都管它叫“骨笛”,但实际上它还有其他争议名,如“骨龠(yuè)”等。尤其是“贾湖骨龠”这个名字,大家上网搜搜还是有很多人持这个观点。如果目前的公认名采用的是“龠”,可想而知在乐器科普自媒体里估计也能听到许多稀奇古怪的读音。

(图/百度贴吧)

这个命名争议简单来说就是,有学者认为这些多孔骨管乐器不是笛子,而更贴近文献记载中的“龠”。

这个情况有点类似之前《》里提到的“篪”,也是出土了文物以后,学者们通过文献(有的还有图像)进行二重或三重证据验证,然后考证出它的名称来。可能经过一些商榷,可能由权威拍板,最后得到一个公认的名称出现在报道、书籍里,也成为我们认识这些文物的名字。

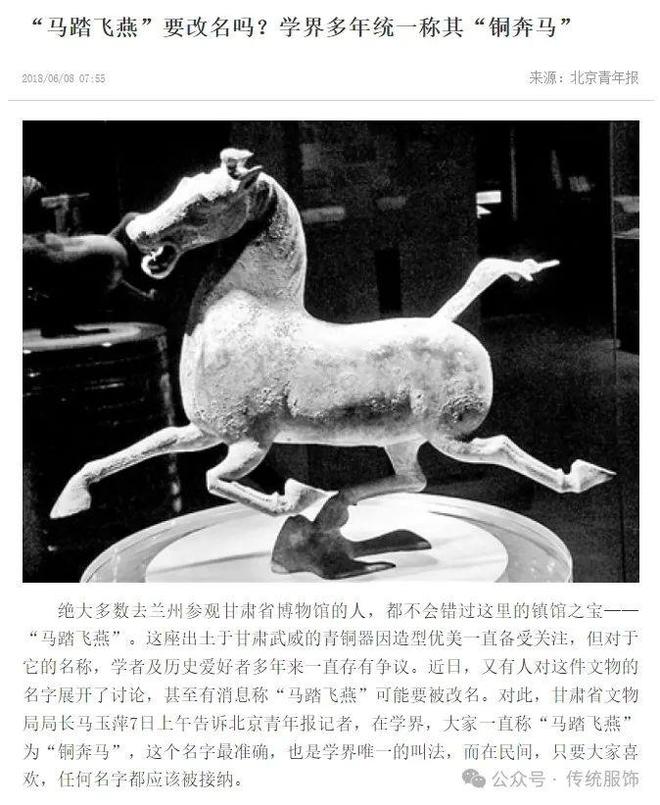

需要说明的是,文物一般会有很多个名字,大众接触的公认名称有时候只是某种代称,比如早几年的“马踏飞燕”改名风波。

(新闻报道截图)

文物在学界根据时代、质地、功能、工艺、品类等命名,而普通人往往更偏爱因为文化、故事、想象、热爱而产生的名字。名字中包含生僻字会带有一定的特异性,令人印象深刻之余产生“高大上”的厚古之感。

“骨龠”最终没能成为公认名称,原因是多方面的,比如论证这类乐器为“龠”的依据稍显薄弱,尤其是文献记载往往比较碎片和模糊,看起来可能是粗略符合的,实际上不具备排他性和特定性。对于文献中提到的“龠”究竟是一种什么样的乐器,本身就存在着较大争议。仅从形态看,就有编管说(如排箫)、束管说(如笙竽)、双管说等,而贾湖骨笛则是单管多音孔乐器。所以,主张贾湖遗址出土的是“骨龠”不仅仅是指物为“龠”这么简单。不仅需要论证“龠”是一种什么样的乐器、如何推导而得的,还需要辩证其他说法为何不对。再论证贾湖遗址出土的为何不是其他单管乐器(如笛、箫),而是自己推导而得的“龠”。

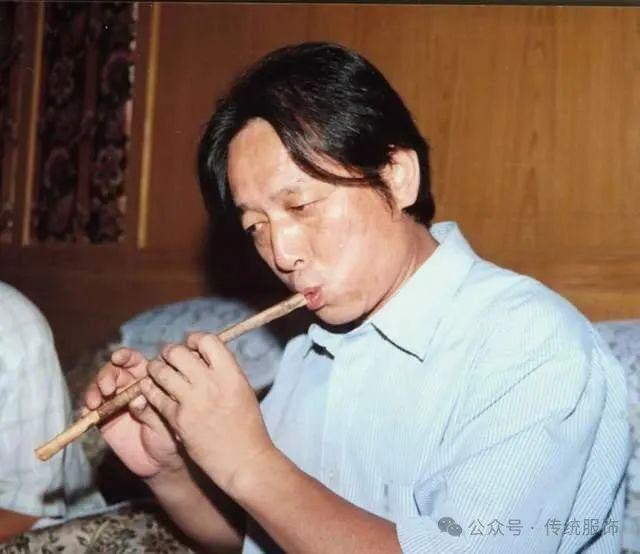

目前论述比较详尽的持“贾湖骨龠”观点的学者是刘正国,他在1996年提出“古龠斜吹”的观点(斜吹发声是1989年黄翔鹏提出的)。但目前的相关表演中,如2017年的综艺《国家宝藏》、2011年国家大剧院举办的《弦歌八千载——华夏古乐音乐会》(《贾湖骨笛》一书中说华夏古乐团是斜吹,但我真看不出),以及今年(2025年)3月的新闻里吹奏方式都是竖吹。而斜吹基本都是由刘正国及其弟子示范的,除了相关活动,还有2021年他参加的央视《中国考古大会》。

(2001年7月,刘正国在中科大为第二批出土的骨笛实物测音。)

(2021年,刘正国江苏大剧院“民乐知多少系列活动”中演奏自己复制的各种龠类乐器)

(图/《中国考古大会》)

(图/综艺《国家宝藏》)

(图/《弦歌八千载——华夏古乐音乐会》)

(图/2025年03月新闻《传承八千年 远“骨”之音今朝仍回响》)

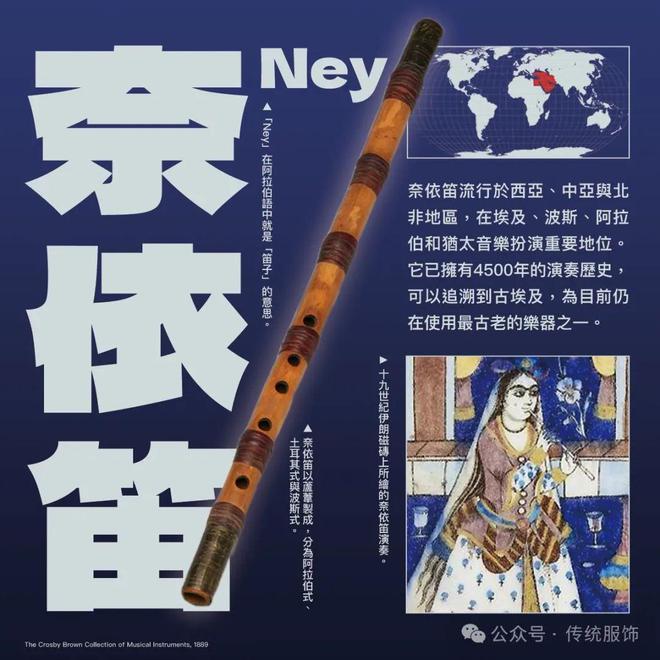

斜吹笛确有遗存,比如在贾湖骨笛被发现时就有人提出与鹰骨笛类很相似,这类民族乐器中就有斜吹的。

(塔吉克族斜吹鹰骨笛)

(著名的斜吹民族乐器奈伊笛)

但不是说贾湖骨笛竖吹就吹不出来,而是斜吹的发音“更加圆润、饱满”,“是最佳的原始发声方法”。

4

文物命名,

在学术,也不在学术

月初《》里提到,很多人会在网上提问一些本来就可以用通俗日常词汇形容的事物叫什么,实际上就是希望得到一个这样的公认名,最好是引经据典的。而《》里也聊过文物命名的问题,则是希望得到一个更通俗的名称或解释。抛开论证不提,从营造概念的角度出发,叫“襌衣”肯定比叫“单衣”显得深奥,叫“骨龠”肯定比叫“骨笛”听起来古老。尤其,现在的网络营销在涉及传统的部分总是有一个毛病,不说人话,爱说古话。

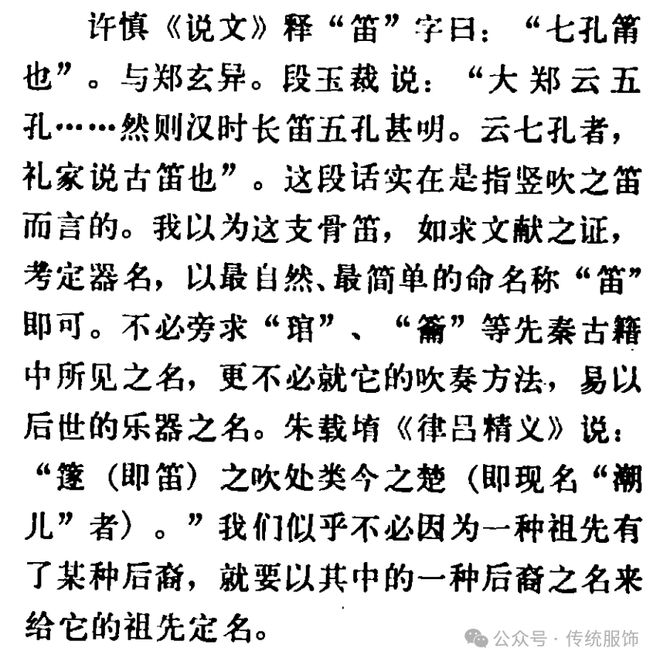

而“贾湖骨笛”的名称确认里不得不提黄翔鹏在《舞阳贾湖骨笛的测音研究》里的一段话:

我以为这支骨笛,如求文献之证,考定器名,以最自然、最简单的命名称“笛”即可。不必旁求“琯”、“籥”等先秦古籍中所见之名,更不必就它的吹奏方法,易以后世的乐器之名。

除了说明他个人观点以外,我觉得也可以说明为何“素纱襌衣”这类情况现在越来越少了。

现在对于文物的命名往往更加科学,看多了就能总结出一套公式来(相关内容见《》)。两种思路的区别大概就在于,我们是要去“猜”古人,还是要“叙”古人?

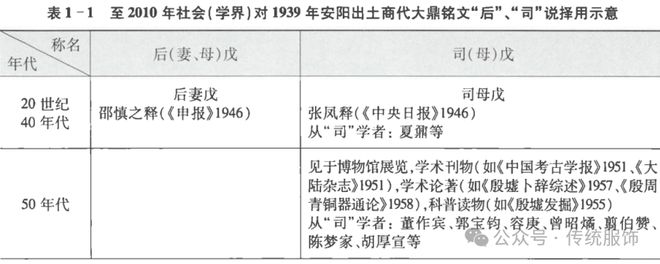

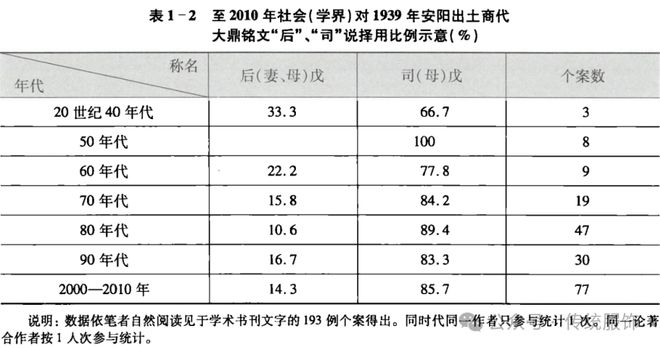

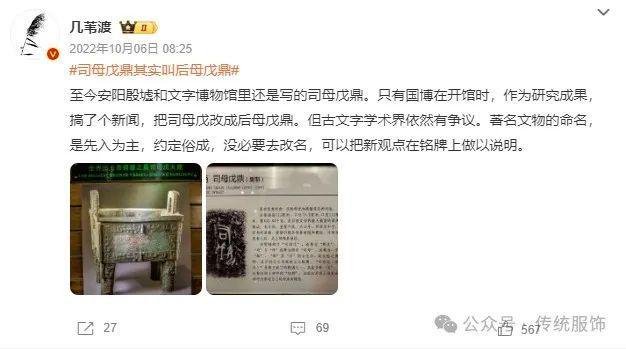

文物命名存在争议性也是很常见。比如王秉义与刘正国辨证过几个轮回,王秉义虽然不同意“骨龠”的说法,但他本人持的却也是“骨笛”以外的观点,王秉义认为叫“骨管”更合适(之前写过一篇关于学者们争鸣的《》,推荐大家重温)。类似的情况还有“司母戊鼎”与“后母戊鼎”的命名之争,虽然新闻常常以某种盖棺定论的姿态进行报道,但在学界争议仍然存在。甚至可以说,存在争议,才是学界的常态。

(相关微博截图)

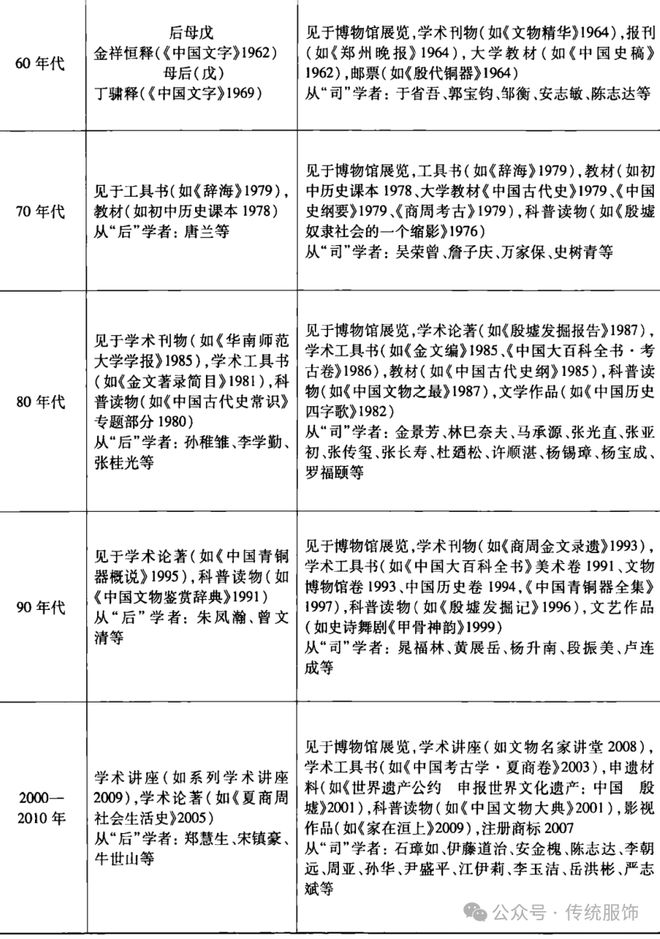

(图/《“司母戊鼎”更名现象观察》)

但如果相关论述不能在学界获得支持或者提出的时间较晚,都有可能在命名上失去主导权。因为命名本身,除了是一个学术议题,也是文化议题、社会议题,但这些目前不在本文讨论的范围内。

(相关微博截图)

2011年以来,社会(学界)对“司母戊鼎”更名“后母戊鼎”存有不同认识:赞同者认为属于正名,或认为不能改而仍错;不赞同者或认为旧说依然行得通,或认为有关争议学界没有定论,或认为更名缺乏文字学依据,或认为不能更名;调和者认头两说都可以接受;思虑者表示对一个知名度很高的文物进行更名还是应适当考虑大众的感受。

——《“司母戊鼎”更名现象观察》

同样的,“素纱襌衣”可以是“求文献之证,考定器名”,也可以拥有“最自然、最简单”的名字,(文物多名的情况很常见),但唯独不应该有一个错误的名字、荒唐的名字、强行自圆其说的名字,还出现在平台推流的科普视频中。

感谢阅读,喜欢请记得分享哦^_^

※ 如无另外标注,文章为 春梅狐狸 原创,如有疏漏欢烦请指正,文章欢迎分享至朋友圈, 转载须经授权并支付稿费;

※ 所使用的图片、视频属于相关权利人所有,如存在不当使用的情况,请随时与我们联系以协商相关事宜。

* 最近的文章 *

春梅狐狸 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

笔者已出版《图解中国传统服饰》,请多支持

如果喜欢 ❤ 记得关注

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6