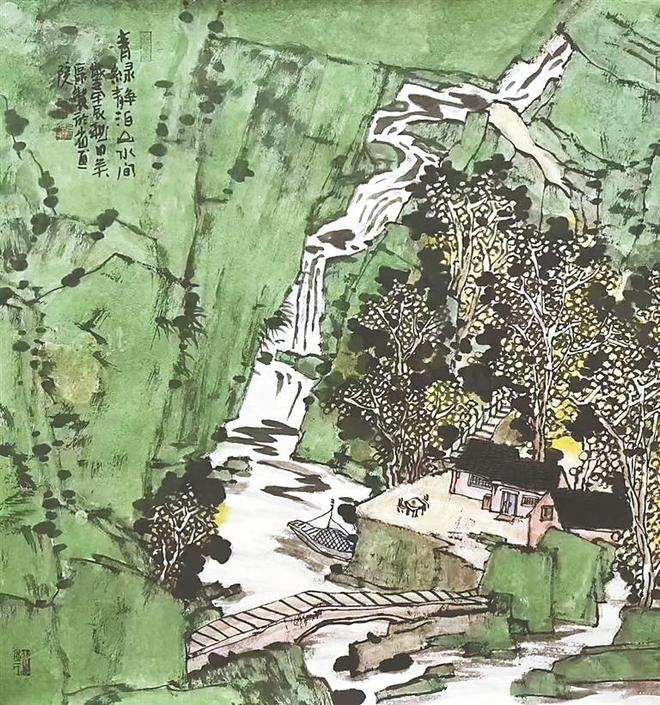

《静泊山水间》 中国画 68×68cm 吴磊

阿根廷著名作家博尔赫斯有一句经典语录:“一本书最重要的东西是作者的声音,这个声音通过书本到达我们的耳中。”这是一位读书达到境界的哲人道出的真知灼见,让爱读书的人们,站到了一个新的高度,领略到一番新天地。我仿佛听到,我摆放在书柜中那些五颜六色的书籍里,那些高尚的灵魂发出的声音。原来,书是可以用耳朵“读”的,且与听收音机里的“评书”大不相同。

我,又学会了一种新的读书方法。

我,又增加了对书的喜爱程度。

我设想,这些被我恭恭敬敬“请”回来的“名人”们,怎样对我用各自的声调讲话。虽然,有的千年前就已谢世,但他们把灵魂和声音留了下来,他们从未离世。

噢,这该是孔夫子的“声音”:“学而时习之,不亦说乎?”这句常常“时习之”的语录,已成为生活中的名言和准则。只是,老夫子用山东曲阜口音,侃侃道来,该是什么样呢?去过曲阜,圣人之乡,也曾虔诚地顶礼膜拜。对山东话,不陌生。应该是字字铿锵吧?不过,还原这样的“听”法,一部《论语》,用时会增加很多,但记忆会更牢,理解会更深。

喜欢读鲁迅先生作品。一生中,他说出过许多掷地有声,振聋发聩的话语。然而,鲁迅先生的故乡,是浙江绍兴,说“吴侬软语”。郁达夫在《回忆鲁迅》一文中写道:“他的绍兴口音,比一般的绍兴人所发的来得柔和,笑声非常之清脆。”江南水乡,粉墙黛瓦,小桥流水,人杰地灵。却孕育出这样一位“硬骨头”的文化战将。可以想见,鲁迅先生在说出“俯首甘为孺子牛”时,在吟诵“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫”时,在扶持年轻文化新人时,一定是用柔和的吴侬软语,而且要配以非常之清脆的笑声;而面对黑暗恶势力时,“横眉冷对千夫指”,那言辞之犀利,铿锵掷地,“如匕首,如投枪”,令人酣畅淋漓,何其痛快!

我喜欢唐诗宋词。碎叶城的李白,河南巩县的杜甫,河南新郑的白居易,他们朗诵起“黄河之水天上来”“安得广厦千万间”“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,会是多么有趣。

文人中,苏轼是我最崇拜的。这位历尽磨难,却始终乐观豁达的大文豪,在中国文学史上的地位,少人逾越。但是,这位诗词文书画俱佳的才子,生于四川眉山,一生中一贬再贬,“问汝平生功业,黄州惠州儋州”,直至天涯海角。而且,处处心安,四海为家,与民同乐,造福民众。甚至在儋州学起了黎家话。那书中传出的口音,实在想不出,“此心安处是吾乡”“一蓑烟雨任平生”,该是怎样的南腔北调?

一套《莎士比亚全集》,经常拿来翻阅。《暴风雨》中,一句台词“有一类卑微的工作,是用艰苦卓绝的精神忍受着的,低陋的事情,往往指向最高尚的目标”,每当听到这句话时,总有一种感恩的冲动。这是我的座右铭。年轻时,是这句话支撑着我,激励着我,朝向自己的理想,一步一步向前,一点一滴进步。

书柜中的外国名人,齐聚一堂。倘若都要讲话,一定会像联合国大会原声辩论一样。那里有我喜欢的歌德、普希金、海涅、雪莱、拜伦、惠特曼、泰戈尔的诗,有尼采、叔本华、罗素的文,有巴尔扎克、司汤达、雨果、托尔斯泰的故事,有《诗经》、汉赋、唐诗、宋词、元曲、中国四大名著,有莎士比亚、关汉卿、汤显祖、王实甫的剧本……数不清的名人,那么多,那么多……都被汉语“规范”在一本本精美的书里,那些时代各异、语言各异、表情各异、声音各异的话语,令我神往。

书中的声音,有时,会“以正视听”。剧本《西厢记》被搬上越剧舞台,曾让我以为是杭州一带发生的故事,实际上,却是来自山西;《牡丹亭》是昆曲保留曲目,“不到园林,怎知春色如许?”以为是昆山、绍兴一带的传说,却是江西的故事;《水浒传》在电视剧中许多英雄好汉说的是普通话,而实际上来自山东、河北的好汉居多,让人迷失了地域感;来自苏州古郡的林黛玉,在《红楼梦》电视剧里,听不出半点姑苏腔,淡了些许江南水韵。小说中“大观园”里,人人喜欢林妹妹,不仅因其相貌、才学、聪慧,还有说话好听的缘故。天哪,每一句都是昆曲的念白。

喜爱交响乐,购置了许多磁带、光盘,还买了许多欣赏古典音乐方面的书籍,从中追寻音乐背景深处的天地。书中的声音也是音乐,无需翻译,即可听懂。因为,“音乐是世界共同的语言”。巴赫传达的“上帝的声音”,“天使”莫扎特的纯净,贝多芬《英雄》的浴血和《命运》的叩门,柏辽兹交响曲中的《幻想》,德沃夏克站在美洲新大陆对故乡波西米亚的思念,柴可夫斯基低回哀婉的《如歌的行板》……深邃而又感人。尤其同时在音响和书中聆听,会有奇异的效果。

“读书是一种享受”,还是这位博尔赫斯如是说。

是啊,读书是享受,聆听书中的声音,更是一种享受。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6