“夫道者,覆天载地,廓四方,柝八极,高不可际,深不可测,包裹天地,禀授无形。” ——《淮南子》第一卷

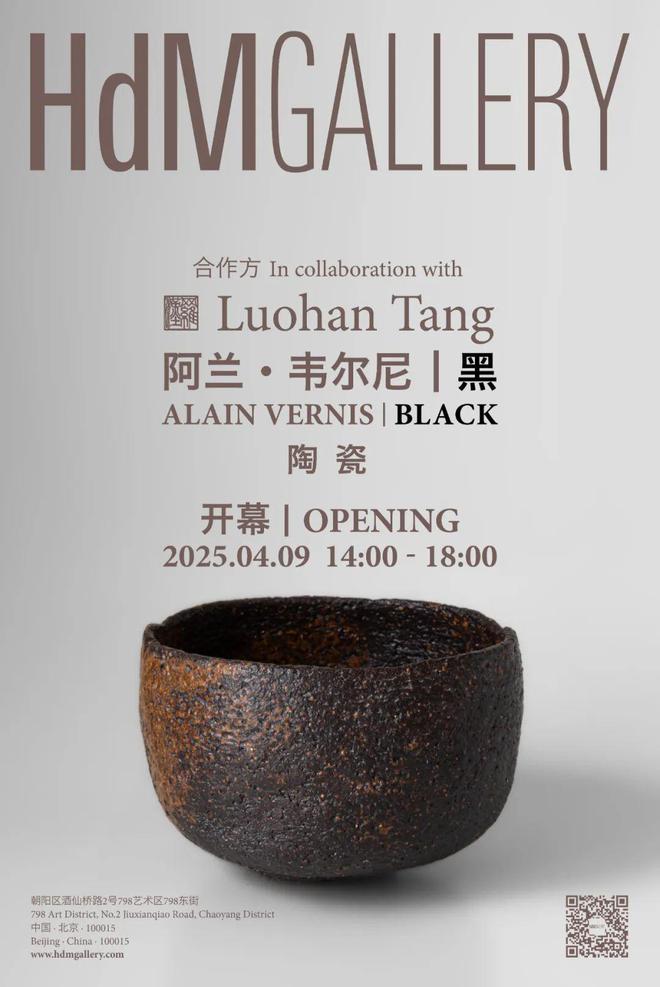

春深四月,北京798艺术街区,HdM 画廊和 Luohan Tang 联合呈现法国艺术家阿兰 · 韦尔尼(Alain Vernis)的首次个展:《黑》。

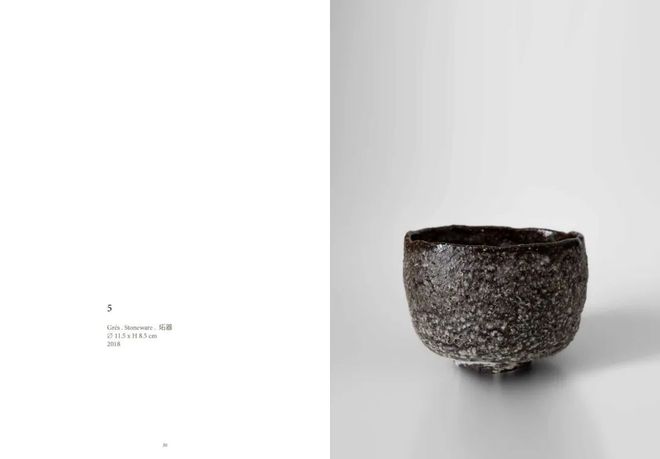

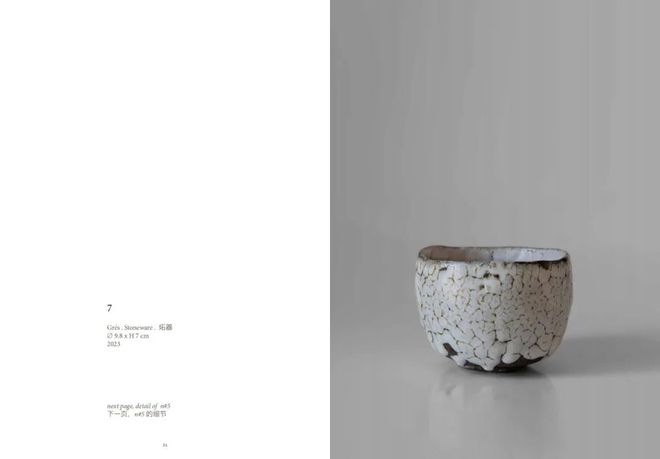

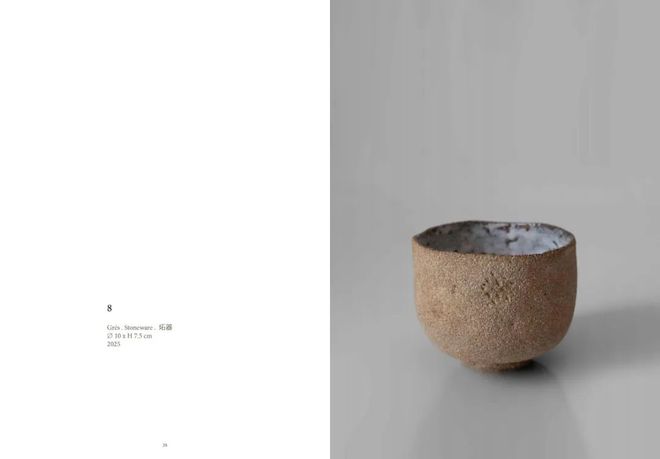

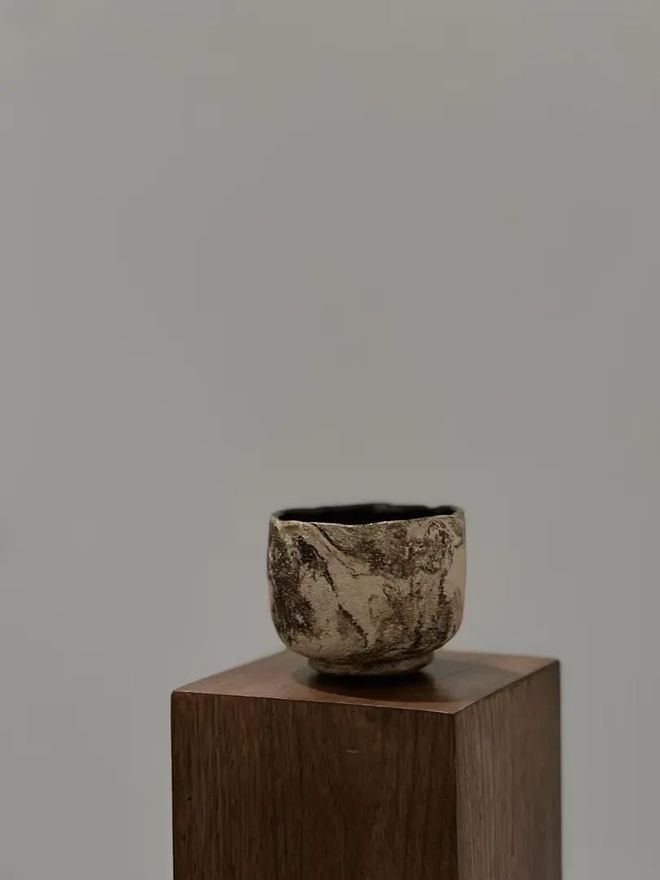

本次展览展出十余件陶碗作品,聚焦艺术家多年来对陶艺的探索与悟道。

展览将持续至5月10日。

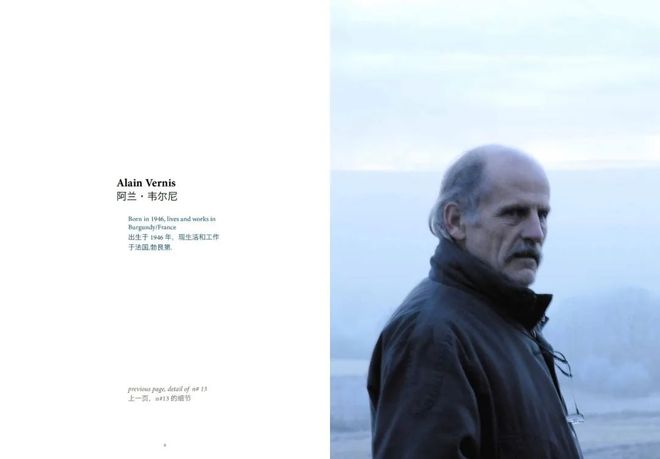

阿兰 · 韦尔尼

1946 年出生于法国森斯(Sens)

现生活和工作于法国勃艮第

一个西方艺术家

对东方大道至简的魅力解读

阿兰 · 韦尔尼的创作作品以陶碗为主。

自1985 年在法国上莫尔旺(Haut-Morvan)成立自己的工作室后,他就开始用当地的泥土烧制陶器。阿兰并非师从高人,从建窑到烧制全靠自己摸索,最初尝试的坑烧法导致他塑造了十年的作品全部炸裂,无奈他只能放弃坑烧,重新制窑。

从建窑到烧制,全系艺术家自己摸索

(图源:阿兰 · 韦尔尼工作室)

经过多年的调整,深谙泥土、时间、天气和木材种类等多个元素间嬗变的规律。

黑色曾被道教用来形容宇宙的无形无相, “玄之又玄,众妙之门。”“玄” 代表颜色, 也代表 “道” 的深远。

阿兰的陶碗(图源:@罗汉堂)

阿兰受中国道教影响,将黑色广泛运用于作品中,塑形 “ 取舍 ”,烧制 “自然”,器型和釉色的调配阐释着东方大道至简的魅力。

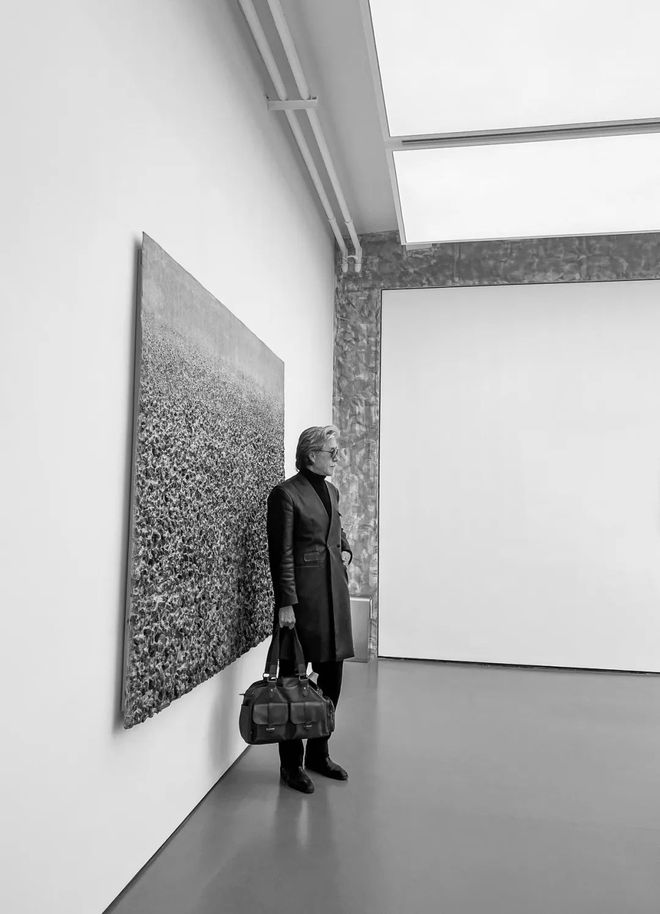

展览现场(图源:©HdM GALLERY)

陶艺之道

文_罗汉

(法国藏家,罗汉堂主人)

我们为何被艺术吸引?或者说,被我们定义的艺术吸引?是因为对当下和现实的不满?是因为挫败感和缺憾?是因为直觉上感受到了另一个更广阔宇宙的召唤?

或许吧!抑或是希望用艺术减轻生活带来的眩晕感?

为什么不呢!过去,艺术与宗教之间的微妙联系并不令人畏惧,如今却让人深感不安。长久以来宣称的艺术源于精神逐渐被人遗忘。艺术逐渐沦为一种娱乐形式,无论是“消遣”还是“娱乐”,我们几乎忘记了这个词的功能与本质。

艺术,首先是令人惊叹的,它使人放松。这种惊叹确实“源于心灵”,而非情感、激情或感官。或者说,它超越了这一切,将我们推向一个智性的深层意识中。我们忘却自我,只为重新找到自己。我们的现实随之消逝,我们也逐渐消失,只为在这个新宇宙中重生。

现实是真实的吗?

阿兰·韦尔尼的陶碗作品(图源: @ 罗汉堂)

我在阿兰·韦尔尼的作品前感受到了这种惊叹,仿佛灵魂深处的风景重现于眼前。他的作品看似简单却带有谦逊,没有矫饰的纹样,仅呈现为基本的容器造型。像梦里海中漂浮的船只,带你远去。

阿兰·韦尔尼隐居于他的精神故乡——莫尔旺,在那里汲取、过滤、提炼宇宙的能量,本质与原理。勃艮第的泥土在他的触摸下逐渐成型,将天空的色彩融合矿物质与灰烬熔融于表层。他的作品承载着山丘被侵蚀后的丰盈、宁静山谷的线条,以及树皮般的圆润,在自然中诞生。

釉彩融和了森林的气息,大地的纵深,以及天空的蔚蓝清澈。融雪在皲裂的土地上流淌,雪花点亮地平线,雷霆的气息,清晨的山峦笼罩在棉絮般的薄雾中,黄昏时披上了紫色的丝绸,秋日的暴风雨,灰色风中摇曳的锈色树枝,宁静而隐蔽的溪流中的落叶。他周围的一切美,带着古老莫尔旺风景的色彩、浮雕、蒸汽与灯光,都融入了他的作品中。

于是,在一种神秘的祥和之中,自然界的所有暴力与腐朽都转化为宁静。

阿兰·韦尔尼的陶碗作品 (图源: @ 罗汉堂)

1985年,阿兰·韦尔尼确信了自己的使命,在莫尔旺建立了自己的工作室。然而,最初的烧制尝试以失败告终。他当时使用的原始坑烧法导致他用当地黏土塑造了十年的作品全部炸裂。放弃坑烧后,他建造了一座窑炉。他直觉地遵循了其他陶艺家可能在他之前几个世纪就已经探索过的步骤。

第一个窑炉原型未能让他满意,一周后,他建造了第二个窑炉,并沿用至今。

经过多年的调整,他发现了泥土、天气、烧制时间和木材种类多种组合的效果。

阿兰是一位自学成才的工匠,这种独特品质造就了他作品的准确性和真诚感。

他的作品被用来与日本十六世纪桃山时代的陶艺作品,尤其是乐烧陶艺家对比,但在他开始创作时,却是对乐烧陶一无所知。而他与早期大师的默契融合于他对原始能量的追求探索中,正如第十五代乐烧大师邀请他到日本时所感受到的那样。通过直觉、偶然和经验,阿兰重新发现了那些古老的手法和技艺。

阿兰·韦尔尼的作品既体现了来自勃艮第的野性与粗犷,又兼具法国顶级艺术家所具备的的精致与细腻。

©HdM GALLERY

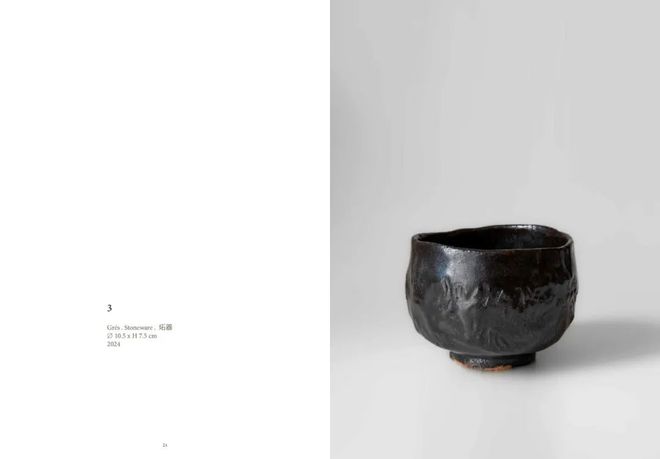

《1》,炻器,直径 11cm,高 7cm, 2024

1, Grés.Stoneware, diameter 11cm, H 7cm, 2024

©HdM GALLERY

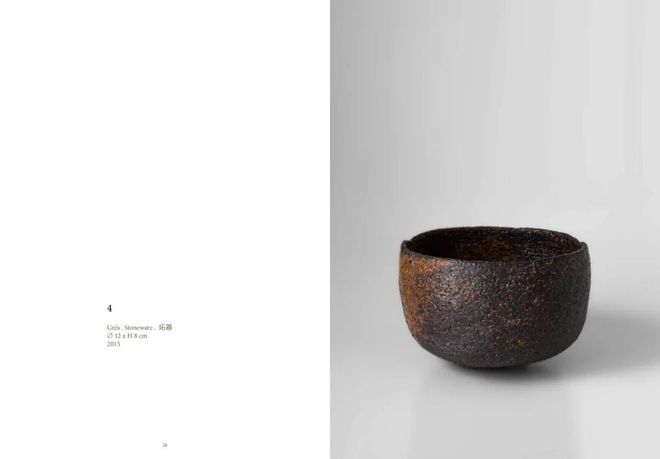

《10》,炻器,直径 11.8cm,高 8cm, 2025

10, Grés.Stoneware, diameter 11.8cm, H 8cm, 2025

©HdM GALLERY

《6》,炻器,直径 10cm,高 7.3cm, 2023

6, Grés.Stoneware, diameter 10cm, H 7.3cm, 2023

在建立工作室之前,阿兰·韦尔尼已受佛教与道教的经典著作影响,这些文字为他的思想提供了框架,并不断滋养着他的灵感。

无需成为东方人,阿兰也能从这些伟大文化的精神发现中受益。

道家对原始与自然的追求,以及其迸发的原始诗意气息,贯穿了阿兰的作品。以冥想为基础,生命的深化和远东本体论原则的直觉拓宽了他的视野,适当的取舍与冥想的深度使他有能力将家乡的风景通过双手烙印至他的作品。大师们的思想加深了他的洞察力,丰富了他的个人创作路径,也让他更加敏锐地认识到自然的馈赠。

为了实现这一目标,他必须远离社会的喧嚣。在火焰的召唤下,这位沉默寡言的人成为一位隐居在乡间的苦行僧。他简朴的生活方式进一步加强了他在艺术探索中的纯粹性。当灵感来临时,他只取双手能捧起的泥土量,不多不少,仅凭手指的塑形捏出最基础的形状,这些碗体现了奉献与接受的本质。

无需主题,只是碗!

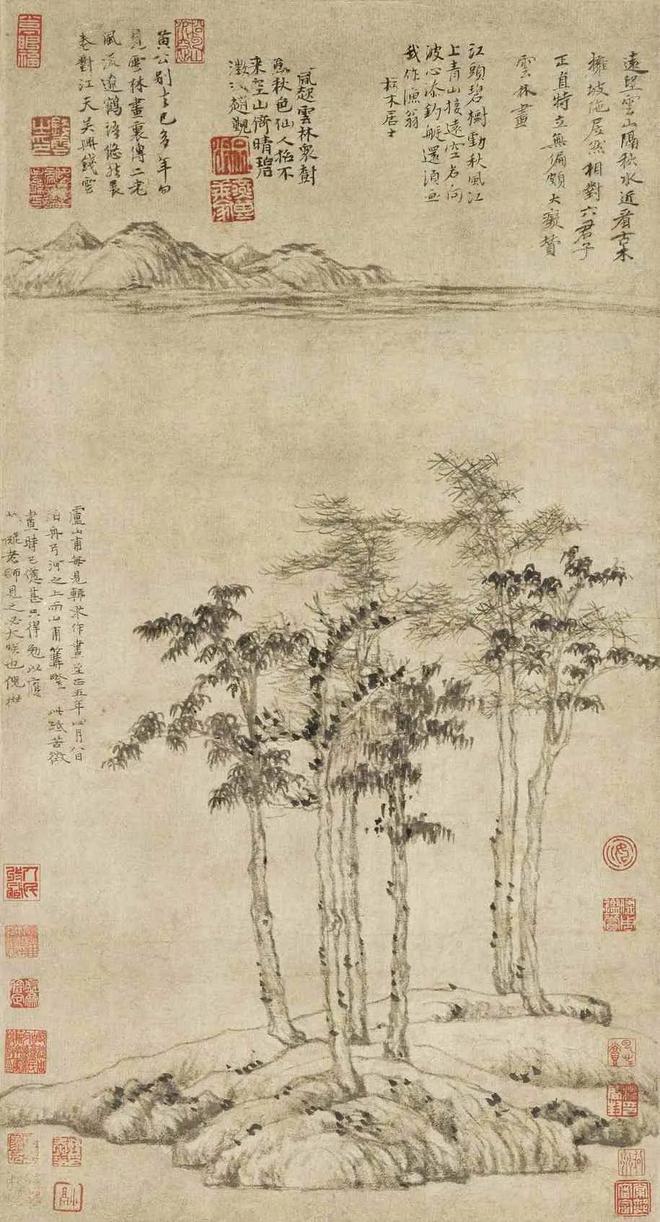

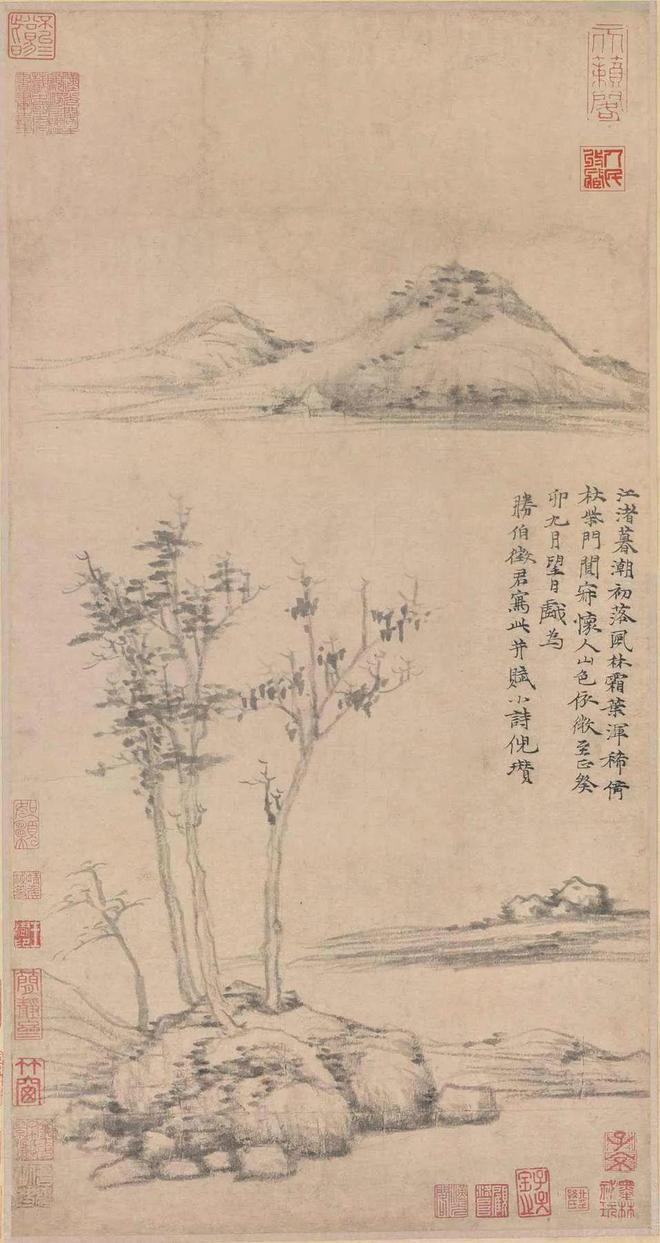

十四世纪,中国最伟大的画家之一倪瓒,毕生描绘的对象仅是太湖畔一座低矮山丘上的珍惜树木。他专注于这一主题长达六十年。

“元四家”倪瓒作品

艺术不需要以创造性、独特或新颖主题为借口!

艺术是一种精神活动,是上天恩赐的果实,任何世俗的智慧都无法与之媲美。与宇宙的交流,或是以这个概念来理解的事物,才是真正的原创性:这是一种转瞬即逝的体验,如果不立即抓住,便会永远消失。灵感的恩典源自艺术家的个性,源于他与周围世界的敏锐接触。

对外行人来说,窑炉中发生的只是泥土、石头和植物灰烬中某些奇异元素之间的化学反应,一种嬗变。实际上,这是艺术家灵魂与自然的融合,它们共同熔融,孕育出这些充满无限可能的碗。

展览现场(图源:©HdM GALLERY)

在远东,创作的过程是独一无二的。艺术家顺应自然。艺术作品从自然中生长,如同所有生灵一样。它自发地迸发,艺术家只是为其准备有利的条件。

阿兰·韦尔尼的作品不仅灵感取自风景,更重要的是,它们是真正从这片土地中涌现出的,就像井边的岩石、铁丝网后的老橡树或阻挡天空的山脊一样。它们自然地,自发地生长和绽放。

这种“自发”的概念是原始的。中国人称之为“自然 ”(ziran)。

展览现场(图源:©HdM GALLERY)

自然的表现形式中没有原因、理由或目的。原始的直觉可以感知到原则、能量与气息。这种原始的简单性,使作品充满了潜力,但可能不够优雅,甚至扭曲,与数学方程式建立的几何完美美学标准格格不入。原始能量的溢出使得线条并不总是光滑、精致或是流畅的,然而,未经修饰的原始状态,正是简单与纯粹的体现。对作品的沉思,投射了我们对创造的纯粹和起源的思考。

自发性和原始的简单性代表了远东艺术的最高品质。

亚洲人将简单的岩石置于基座之上,视其为雕塑,或将树根用作器皿。阿兰·韦尔尼在创意还未成形时就抓住了原材料的可塑性。任何艺术家要想达到这样的造诣,都需要经过多年的磨练和提升。在创作的瞬间,技艺变得如同呼吸一般自然,心灵完全无视物质世界的任何限制,找到了通往自然流露的道路。

展览现场(摄影:@歆然 Leeann Liang)

忘记技艺并不意味着否定它,而是要超越它,使其与自己的天性相契合。万物内外:我们的天性与自然本为同体,由血肉、骨骼构成……而最终,所谓的“自然”不过是我们内心深处所塑造的一系列图象,除此之外并无其他存在的证明。庄子所引用的屠夫的例子,展示了当心灵与创造的根源——虚空(一个不受任何固体物质束缚的地方,也是所有固体物质诞生的源头)同步时,任何技艺都能达到高度完美。

在自己的领域内,艺术家们力求在创作时一气呵成、一挥而就,在一瞬间找到那份自发性与朴素。

这两个原则——自发性与质朴简约,在道德层面也产生了共鸣。道家反对儒家所颂扬的以 道德伦理构建的人类准则。他们认为,文明及其纷繁复杂的法规、法律、礼仪和道德感,对人类天性施加压力,使其被腐蚀、扭曲、磨练,远离了本性。为了探寻其深刻奥秘,圣贤必须超脱自己的身份、欲望、激情以及社会束缚。

“故圣人不以人滑天,不以欲乱情。” ——《淮南子》第一卷

那么,对于这位隐居山中的法国艺术家,我们还有什么需要了解的呢?

展览现场(摄影:@月华)

他的自律使他能够在作品中捕捉到那些壮丽景观背后的“本质”。

在自然的摇篮中,他感受到了宇宙的脉搏,并通过艺术将其传递出去。这重新开始了他的探索!也许,当他最终与这一过程和解时,他会回归到新生儿那种未完成的状态,回归道家的终极目标呢?

展览名称:《黑》

艺术家:阿兰·韦尔尼

展览时间:2025.4.9-2025.5.10

联合出品:HdM画廊✖️LuoHan Tang

展览地点:北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区798东街

@退藏2025

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6