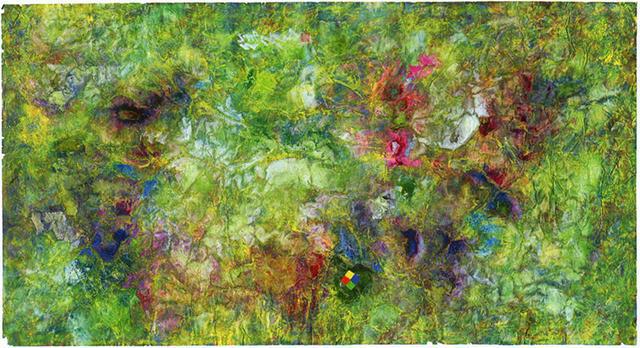

谷雨初候·萍始生

——感恩天地呵护

当太阳到达黄经30度时,谷雨节气到了。

谷雨节气带给人们的感触,就如这个时节盛开的花朵一样多姿多彩。

浮萍为阳,其特性是不能经霜。池塘里,浮萍开始长出来了,意味着寒潮天气已经基本结束。故古人总结云:清明断雪,谷雨断霜。

阴已化尽,春将尽,夏将至。

这时的雨,是温暖的。再无清明雨纷纷那种倒春寒、时冷时热的飘忽感。

这时的雨,是饱满的。不再是初春的雨丝风片、细雨霏霏,而是洋洋洒洒、充充沛沛地飘落下来,很大方地滋润着江南江北涌动勃勃生机的土地。

这时的雨,是善解人意的。“阿公阿婆,栽秧插禾。”田间秧苗初插、作物新种,正是最需要雨水的时候,雨水便似默契的老友一般,不请自来,夜雨昼晴。

雨润百谷生。“蜀天常夜雨,江槛已朝晴”。夜有春雨润养,日有阳光普照,这种天气,对谷类农作物的生长是最为适宜的。越冬作物“喜刷刷”地返青拔节,春播作物喜滋滋地出苗向上。

雨润百花媚。万紫千红中,花中仙子的牡丹迎来盛放之时,观赏的最佳时刻到来了。故而,牡丹花也被称为“谷雨花”。至今,在山东、河南、四川等地,还保留了谷雨时节举行牡丹花会的传统习俗。爱花的人们,像迎来了盛大的节日一样,流连、陶醉在牡丹的国色天香中。

雨润百草青。谷雨时节,喜茶的人们有福了。

南方素有谷雨采茶的习俗。传说谷雨这天的茶喝了会清火、辟邪、明目。所以,谷雨这天不管是什么天气,人们都会去茶山上摘一些新茶回来喝。雨前茶与明前茶同为一年之中的佳品。清代大画家郑板桥有诗云:“几枝新叶萧萧竹,数笔横皴淡淡山。正好清明连谷雨,一杯香茗坐其间。”

春茶柔嫩的芽叶飘在水中,翠绿,柔软,舒展,茶汤是鲜活的明亮的,温润的,香气散发到空气中,不管处在什么环境,只要一杯春茶就足可怡人。

不可一日无茶的画家徐冬冬说:“喝茶有四种境界。人渴了需要喝茶,这属于自然境界;朋友们在一起品茶,不时地‘斗茶’,比试茶品的贵贱,这属于功利境界;当人们品茗时,茶叶在水中翻滚,有虚有实,犹如一幅水中的山水画作,品茗者望着那上上下下浮动的茶叶,烦躁的内心归于平静,这属于哲学境界;然而,最高的境界,则是天地境界。”想象一下,如果这一刻你正坐在窗前读书,面前放有一杯热水,闲适安逸,突然,窗外风来,一片树叶恰好吹入杯中,这不正是品茶的最高境界吗?因为这是一种机缘,难能可贵,而这缘分正来自天地境界。

谷雨初候·萍始生 徐冬冬(绘)

雨润百谷生,雨润百花媚,雨润百草青。这是天地万物备受呵护的时节。在谷雨初候“萍始生”的时节里,有一种幸福感,洋溢在雨润万物的蒸蒸日上中。

而这种幸福感,更来自我们的内心。当我们能融入天地之境,感知到天地对万物的呵护时,我们的内心应当充满感恩,并会因为懂得感恩而拥有幸福感。

金钱、地位、权势等外在的东西不能给人带来真正的幸福。正如《哲学是什么》所说:“真正的幸福不能向外去寻觅,她们只存在于我们的灵魂深处,她们是自由思想园地里盛开的花朵。一个不关心自己的灵魂和思想的俗人,不可能懂得什么是真正的幸福。”

谷雨最美丽的花朵,盛开在我们的灵魂里。谷雨初候,不应只是“萍始生”,生发更多的,当是对生命的感恩。在一花一叶、一草一木的普通世界里,融入自己的灵魂,寻找宇宙的真善美,这是谷雨之悟的最高境界。

谷雨二候·鸣鸠拂其羽

——且莫伤春去

正是“鸣鸠拂其羽”的时候。

“鸣鸠”,一个颇有古意的词,其实就是人们熟知而喜爱的布谷鸟,又叫子规、杜鹃。在苍翠的山峦间,小巧玲珑的布谷鸟抖动着翅膀,梳理着浑身丰泽亮丽的羽毛,一阵阵“布谷布谷”的鸣啼声,唱出了谷雨春浓时节的热情。

《月令七十二候集解》说得极有意思:“拂,过击也。《本草》云:拂羽飞而翼拍其身,气使然也。盖当三月之时,趋农急矣,鸠乃追逐而鸣,鼓羽直刺上飞,故俗称布谷。”

最有意思的是这两句:“气使然也”“趋农急矣”。

“气使然也”是说阳气在不断地生长、生发,熏染得布谷鸟忍不住拂羽示美,鸣唱求偶。这是生命之春的自然属性。

“趋农急矣”则是说布谷鸟自古以来就是农家人心中的益鸟、春鸟,声声“布谷”急,似在催促人们快去“播谷播谷”。农家应时而种,百谷应时而生,一刻也不要耽误,一刻也耽误不起。这是中华民族的祖先依据农业气候规律所赋予谷雨二候“鸣鸠拂其羽”的文化意义。

无论是“气使然也”的自然属性,还是“趋农急矣”的文化意义,都在提醒人们,莫待春归去,莫待春归去。

“莫负春光”最华美的高潮,就在这个时节。

这是春雨和万物最美的相遇。雨落在湖中,便是一朵朵水莲花的晶莹;雨落在枝头,便是一片片翠绿的葱茏;雨落在花蕊,便是一瓣瓣姹紫嫣红的娇艳;雨落在秧苗,便是一棵棵向上生长的喜悦。

此时的春光之美,是春天在即将逝去时最灿烂的绝唱,如丽人离去时那转身回眸的惊鸿一瞥,美得让人震惊,陶醉,无限回味,又不禁怅然感伤。

唐代李商隐在《天涯》诗中感怀子规啼时春之将逝的惆怅:“春日在天涯,天涯日又斜。莺啼如有泪,为湿最高花。”宋代大文豪苏轼那一首《天仙子》更是令人情何以堪:“一夜剪刀收玉蕊,尊前还对断肠红。人有泪,花无意,明日酒醒应满地。”

画家徐冬冬对暮春时节的认识却是洒脱的。在他看来,春是生命的初度,对春光最好的珍惜,就是让生命之春尽情盛放,这是“莫负春光”的最好体现。

谷雨二候·鸣鸠拂其羽 徐冬冬(绘)

这样的感悟来自与牡丹的相通。

徐冬冬对牡丹,到了痴爱的程度。喜藏山卧水、行走于山水间的他,到了这个时候,往往会因为钟情于牡丹而不出远门。他欣赏景山公园牡丹的壮硕、富丽,也喜爱圆明园牡丹的素雅、纯美,以及北京植物园牡丹的秀美、娇艳。自然,最让他心仪、牵挂的,是“云归处”的牡丹。

“云归处”是徐冬冬京郊隐逸之地。十多年来,他在这里深居简出,悉心钻研中国抽象绘画的“道”与“技”。自开始创作《四季》组画以来的数年间,他更是自我放逐一般,沉浸在不问世事、一心只在笔墨丹青的创作状态中,陪伴他的只有“云归处”一季季的花开花落。他视牡丹如仙子,如好友,如恋人,守护着第一朵牡丹的初开,直至最后一朵牡丹的凋落。他常常独立牡丹间,与牡丹对话。“云归处”的牡丹,竟也似懂他一般,带着一种灵性。

牡丹有一种很特别的气质。历经千万年的演化,经过千锤百炼,牡丹才从山间的普通植物,演变为百花之王。它有一个特点,是其他任何植物都不具备的:“长一尺退八寸”。牡丹每当长到一尺高,到冬天的时候,上面就会干枯,只有两寸能活下来,年年如此。这是为来年的抽枝勃发做好准备,也是大自然本身所蕴含的“知进退、明舍得”的智慧。中华文化讲究“退一步海阔天空”,这个“退”不是“倒退”,而是“稳中求进”。放在我们这个时代,“进”便体现为创造、创新。

领衔群芳的牡丹正是在暮春时节绚烂绽放的。春天越是逼近离场的那一刻,牡丹越是开得灿烂。牡丹中的珍稀品种如黑色之墨池、黄色之姚黄、绿色之豆绿,都是在春将尽时才灿然登场。在那傲然挺立的国色天香中,哪里有伤春尽的叹息?只有生命极其热烈的怒放。

所以,《四季》之《谷雨·二候鸣鸠拂其羽》,没有文人墨客常有的伤春怅惘之情,而是如怒放的牡丹一样舒展着,绚丽着,奉献并享受着生命之春的高潮时刻!

谷雨三候·戴胜降于桑——以最美的姿态作别春天

在布谷声声满山回荡之后,便进入了谷雨三候“戴胜降于桑”。

戴胜鸟的叫声没有布谷那样悦耳,但有非常独特的外形和漂亮的羽毛,特别是头上顶着像绽放的花朵一样的羽冠,艳丽的棕红或粉红中,有黑色或白色斑点点缀其间,仿佛一顶绝美的皇冠。

错落有致的羽纹、机警灵敏的禀性和照顾后代尽职尽责的习性,使得戴胜鸟自古以来就成为宗教和传说中的象征物之一。中外很多地区都将其视为祥和、美满、快乐的化身。唐代诗人贾岛专写一首《题戴胜》来赞美它:“星点花冠道士衣,紫阳宫女化身飞。能传上界春消息,若到蓬山莫放归。”世纪之交时,中国金币总公司于2000年新春佳节期间发行单枚套彩色银币“戴胜鸟”,寓意“千年伊始,戴胜如意”。2008年5月,时任以色列总统西蒙·佩雷斯宣布戴胜鸟为以色列的国鸟。

“戴胜降于桑”,是让人喜悦的情景。当吉祥美丽而性喜温暖的戴胜鸟飞临桑树的枝头,意味着蚕宝宝就要出生了。养蚕织丝,这是农耕社会的大事喜事,多么重要而又令人愉悦。元代僧人守仁在《戴胜》一诗中怀着欣悦之情写道:“青林暖雨饱桑虫,胜雨离披湿翠红。亦有春思禁不得,舜花枝上诉春风。”

回顾整个谷雨节气,充满了最适合生命生长的温暖和湿润。徐冬冬用感性而通灵的艺术语言来描述这个春天最后的时节:“大地开始真正变得柔和,阴阳二气交会,气之变幻的奇妙历程就是生命产生的过程,世间万物在交配繁衍,强风把花粉、种子刮过山野大洋,杂交,生根,繁衍出新的生命、新的物种。这就是大自然的生命的力量。谷雨之气,生动如乐章的高潮,生命随之从无到有,其气之和谐已达神韵天成的境界。这正是天地间‘道可道非常道’的衍变过程。”

从人类的角度来看,谷雨节气充满了人间的烟火气。播谷,养蚕,谷雨是春天里和农事结合最紧密的一个节气。人们为了衣食住行而谋划着,忙碌着。这是人类对生命繁衍最直观的认识,是最古老而最永恒的智慧——既然春天是产生生命的季节,那么春天也必然是为生命成长而做好准备的季节。这亦是宇宙之道赋予人们的幸福与责任。

当春天即将谢幕,物候转换带来了越来越美妙的景致。“萍始生”时,雨润百谷;“鸣鸠拂其羽”时,布谷啼翠,牡丹怒放;“戴胜降于桑”时,亮丽的戴胜鸟在桑树间迎候着蚕宝宝的降生。即便是桃花梨花已然凋谢,那枝头上正在孕育的果子却让人感受到了新的更饱满的期望之情。天地间的生命无不呈现出最美的姿态,依依作别春的盛情,带着春对生命的慷慨馈赠,欣然步入夏的怀抱。

谷雨三候·戴胜降于桑 徐冬冬(绘)

感受宇宙变化之气,感悟春的本质是生命的初度,感恩宇宙和谐气韵所致的天地大美之境,这是徐冬冬描画四季之春的不变的脉络。他将六个节气十八物候九十天的春之擅变,总结为春天的三个境界:一为冬去春来,吐故纳新;二为新生的静雅,生命之初性本善;三为百花争胜之后的凋落之美。生命之初便有意动,善恶自生,这就有了孟子与荀子之辩。画家执王阳明意,并将其表述在作品中。

春天初生的生命本身,是天理,在未发之中,是无善无恶的;但生命总有意念,意念一动,便有了善恶。人类的良知就在于知善知恶,并以良知为标准,按照自己的良知去行动。人类生命之初的“性本善”,就是要格物致知,让自己的意念、自己的心达到没有私心物欲的状态,如此,心中的理其实也就是世间万物的理。

“知善知恶是良知,为善去恶是格物。”这是王阳明所倡导的人生境界,也是我深以为然并知行合一去追求的人生境界。“闲观物态皆生意,静悟天机入窅冥。道在险夷随地乐,心忘鱼鸟自流形。”摆脱个人名利毁誉贫富的束缚而达到自由状态,达到一种活泼泼的怡然欢悦的高度自由的精神境界。

原标题:《二十四节气|谷雨三候:邂逅天地呵护的美好》

栏目编辑:吴南瑶 文字编辑:钱卫

来源:作者:文/徐立京 绘/徐冬冬

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6