富二代自幼便怀揣着成为大侠的梦想。

他的父亲为了支持他的梦想,

每天带着他四处拜师学艺。

可不知怎的,

那些老师傅们瞧他一眼,

便纷纷摇头拒绝。

直到有一天,

一位神秘老人看中他骨骼清奇,

破例收他为徒。

富二代以为自己天降大运,

却浑然不知自己修炼的竟是魔教功法……

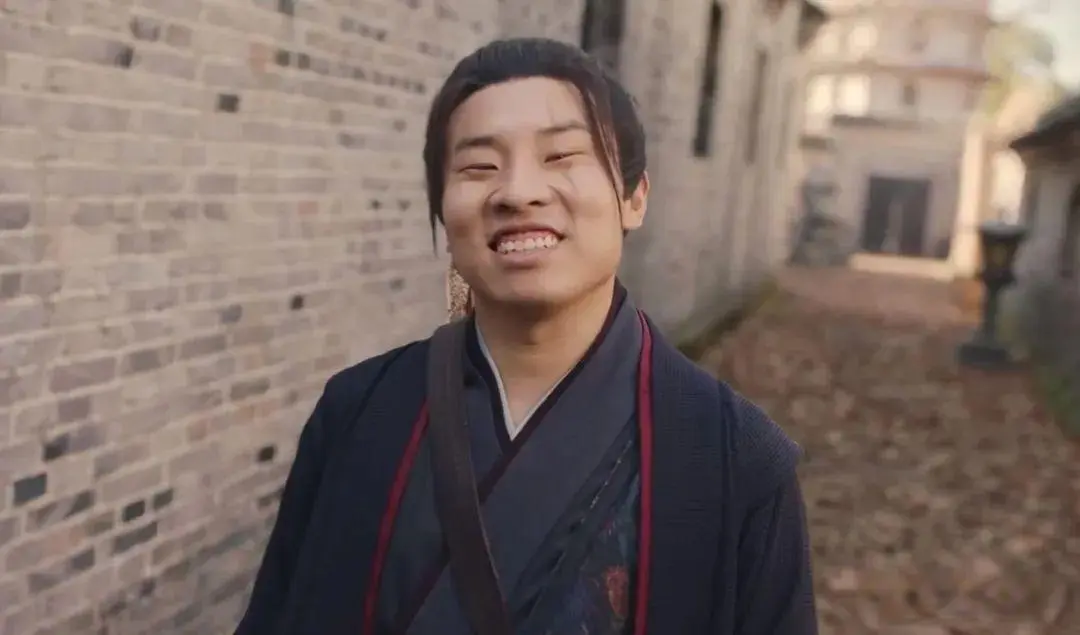

以上便是徐志胜主演的网剧《侠客行不通》。

都说唱而优则演,

演而优则导。

这些年不乏喜剧人跨界影视的例子。

白客当年凭《万万没想到》里的“王大锤”火出圈,

王勉之前演《我在他乡挺好的》《女士的品格》《平凡之路》备受好评。

李雪琴更是跨界成功的代表,

不管电影还是电视剧,

像《热辣滚烫》、《“骗骗”喜欢你》等作品,都获得了认可。

但徐志胜的《侠客行不通》却翻车了。

荒诞的剧情,

生硬的演技,

崩坏的逻辑。

该剧成了观众口诛笔伐的焦点。

那么,

这部号称“武侠喜剧”的作品,

到底出了什么问题呢?

其实,

《侠客行不通》是有野心的。

它试图以“丑男逆袭”的设定讽刺外貌偏见,

但因为剧情的逻辑混乱沦为笑柄。

主角苟凌风(徐志胜饰)因长相凶恶被误认为魔教余孽,

这一核心冲突本该引发对江湖伪善的批判,

但具体到剧中情节的设计上却流于表面。

例如村民因一道“口红刀疤”嘲笑主角,

名门正派仅凭外貌便草率定罪,

甚至镇狱司捕头仅凭一面之词便实施抓捕。

这些桥段不仅缺乏现实逻辑,

更将“讽刺”简化为重复堆砌的刻板印象,

沦为对观众智商的挑衅。

而宣称“单元探案”的《侠客行不通》在叙事结构更是一盘散沙。

前六集反复上演“主角被误解—试图自证—再次被误解”的循环,

主线推进缓慢,

支线剧情如儿戏。

例如,

苟凌风误将白发少女认作老奶奶,

武林协会内鬼草率暴露等情节,

既无悬念也无反转,

完全依赖荒诞巧合推动故事。

这种流水账式的叙事,

暴露了编剧对武侠题材的敷衍——武侠精神被简化为“持证行侠”的官僚规则,

江湖热血沦为一场闹剧。

而比剧情崩坏更糟糕的是演员的演技。

作为徐志胜的“三宗罪”:口音、表情与肢体失控

作为脱口秀演员,

徐志胜的舞台魅力在于语言节奏与自嘲智慧,

但这些优势在影视表演中荡然无存。

剧中,

他操着浓重的方言口音念台词,生硬如念稿。

面对情绪戏时,

五官扭曲、肢体僵硬,

将“信念崩塌”演成“癫痫发作”,

将“委屈”表现为“挤眉弄眼”。

更歹毒的是,

也许是为了扮丑,

剧组刻意放大他的外貌缺陷:

时不时就把镜头给到红色鼻头、蚯蚓状刀疤、夸张的“邪魅一笑”,

活生生把角色塑造成行走的表情包,

却让“侠义之心”的人设彻底割裂。

在这部剧里,

人们看不见苟凌风,

从头到尾都是徐志胜本人。

可问题是没有了脱口秀加成的徐志胜只有尬演,

一点都让人笑不起来。

不仅是徐志胜,

该剧其他跨界喜剧演员例如呼兰、孟川、烧饼等,

全员“水土不服”。

呼兰饰演的山贼目光游离、台词含混,

烧饼的“瞪眼式表演”让人啼笑皆非。

即便是科班出身的女主范静祎,

也在徐志胜的对比下显得用力过猛。

这种“草台班子”既暴露了非专业演员的短板,

也印证了章子怡的质问——“演员的门槛何时低到人人可分羹?”

从歌手到脱口秀演员,

影视圈正在肉眼可见地被“流量跨界者”占领。

然而,

喜剧≠扮丑,幽默≠尴尬。

当《鹊刀门传奇》以扎实的剧本和演技诠释讽刺时,

《侠客行不通》却将“喜剧”矮化为“审丑”,

将“武侠”降格为“Cosplay”。

这种创作思维的异化,

不仅消耗演员的观众缘,

更让行业陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

可以说《侠客行不通》是一面照妖镜,

映出国产剧市场的浮躁与妥协。

当资本将观众视为“审丑工具”,

当演技让位于流量密码,

所谓的“武侠喜剧”只剩下一地鸡毛。

或许,

只有当观众用脚投票、拒绝为“行不通”的烂剧买单时,

江湖才能重拾那份“虽千万人吾往矣”的纯粹与热血。

那么,

各位亲爱的朋友,

你们喜欢《侠客行不通》这部剧吗?

欢迎留言讨论,我们一起交流。

我是榕树洞里看世界,小小树洞纵论天下琐事。

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6