一、火箭时期的定位:体系与角色的双重限制

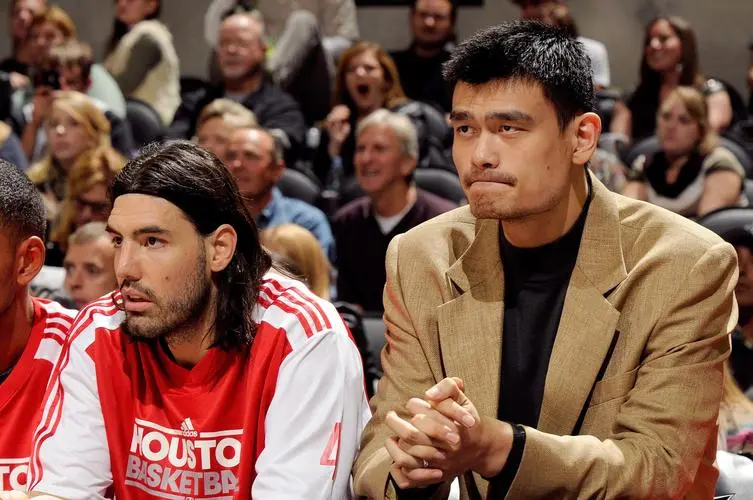

2007年,27岁的路易斯·斯科拉加盟休斯顿火箭,此时球队正围绕姚明和麦迪打造“内外双核”。这位阿根廷前锋在火箭的5个赛季中,场均贡献12.4分6.8篮板,但始终是第三甚至第四进攻选择。主教练阿德尔曼的普林斯顿体系需要内线球员频繁高位策应,而斯科拉的强项是低位脚步和中距离单打,这种技术特点与战术需求错位,导致他无法获得核心地位。

更关键的是,火箭当时的阵容结构限制了斯科拉的发挥空间。姚明占据禁区,麦迪主导持球进攻,斯科拉只能通过空切、二次进攻和挡拆顺下得分。2009年季后赛对阵湖人,他在姚明受伤后扛起内线,场均16.2分8.4篮板,但系列赛结束后,管理层依然将补强重点放在外线。“我的任务是把姚明漏掉的篮板塞进篮筐”——斯科拉的自嘲道尽了他的角色困境。

二、国际赛场的天作之合:FIBA规则下的技术解放

与NBA的“工具人”定位不同,斯科拉在阿根廷国家队始终是战术轴心。FIBA规则下没有防守三秒,对手无法像NBA那样用运动型内线全程盯防,这放大了他的低位技术优势。2004年雅典奥运会半决赛对阵美国队,他面对邓肯砍下25分11篮板,用招牌的“梦幻脚步”晃飞詹姆斯完成2+1,直接摧毁梦之队防线。

阿根廷教练组的“黄金一代”体系更是为他量身定制。吉诺比利、普里吉奥尼等后卫擅长突分,斯科拉则在中距离区域游走,通过背身单打、手递手传球和挡拆外弹制造错位。2019年男篮世界杯,39岁的他场均19.3分8.1篮板,带领青黄不接的阿根廷队杀入决赛。对阵法国队的半决赛,他独得28分13篮板,用一记后仰跳投绝杀戈贝尔,这一幕被FIBA官网称为“老兵不死的完美注解”。

三、技术风格的矛盾:NBA要天赋,FIBA要智商

斯科拉的职业生涯揭示了篮球世界的残酷真相——NBA偏爱运动天赋,FIBA崇尚篮球智商。他的技术短板在NBA被无限放大:

但在FIBA赛场,这些弱点被体系弥补。没有防守三秒,他可以安心蹲守禁区;联防规则允许队友协防补位;更重要的是,国际篮球更重视战术执行而非个人爆发。2019年世界杯决赛对阵西班牙,斯科拉面对加索尔兄弟和小埃尔南戈麦斯的围剿,仍砍下16分7篮板,他的每一次转身、假动作都精确计算到厘米级,这正是FIBA最推崇的“老球痞”智慧。

四、领袖基因:吉诺比利退役后的责任传承

吉诺比利2016年退出国家队后,阿根廷篮球陷入人才断档。此时的斯科拉已37岁,却主动接过领袖权杖。他的作用远超数据层面:

这种领导力在火箭时期从未被激活。NBA的商业属性和巨星文化,注定不会给一个角色球员如此高的更衣室话语权。

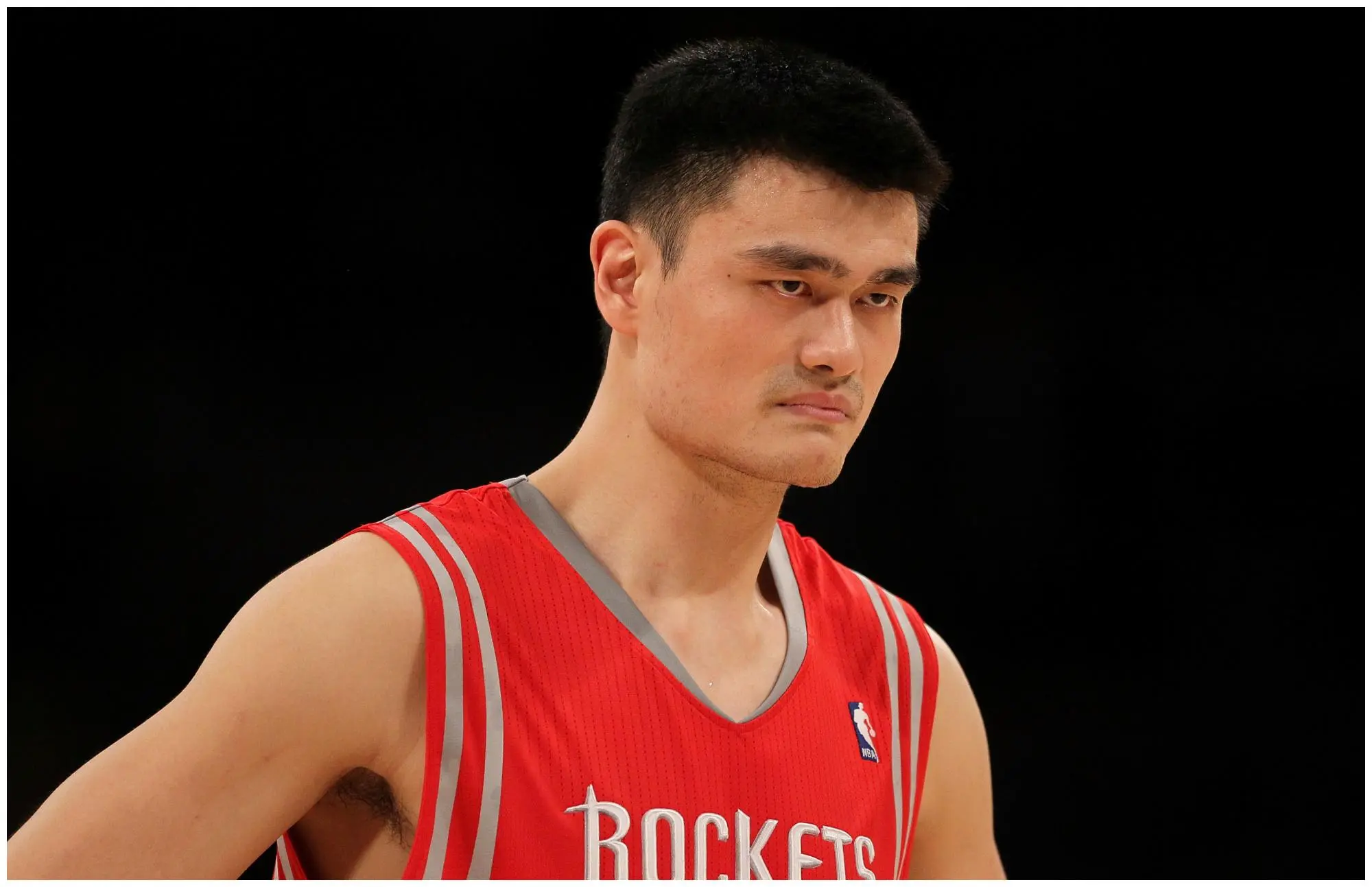

五、与姚明的对比:不同赛道上的“技术流标杆”

球迷常争论“斯科拉国际赛场是否强于姚明”,但这本质是体系差异导致的误判。姚明在FIBA规则下同样无解——2004年雅典奥运会场均20.7分9.3篮板,命中率69.3%,但中国队的整体实力限制了他的成就。而斯科拉的优势在于:

若互换球队,姚明在阿根廷体系中的威力可能更恐怖,而斯科拉在火箭的处境恰恰证明——球员高度依赖所处生态。

六、终极答案:体系适配度决定球员价值

路易斯·斯科拉的职业生涯,是篮球世界“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”的典型案例。在火箭,他是功能单一的拼图;在阿根廷,他是无可替代的体系灵魂。这种差异源于三大核心因素:

他的故事提醒我们:评判球员不能脱离所处环境。正如2019年世界杯MVP卢比奥所言:“斯科拉教会全世界——老将的价值不在跑多快,而在知道何时往哪里跑。”

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6